Демография остается одним из ключевых факторов устойчивого развития любой страны. Однако, несмотря на государственные программы и заявления властей, численность населения России уже десятилетиями стремительно сокращается: рождаемость падает, смертность остается высокой, а миграционный прирост нестабилен.

Почему государственные меры оказываются неэффективными? Возможно ли преодолеть демографический кризис в современных условиях? И какую роль в этом процессе играет капиталистическая экономика?

I. Обзор демографии в РФ

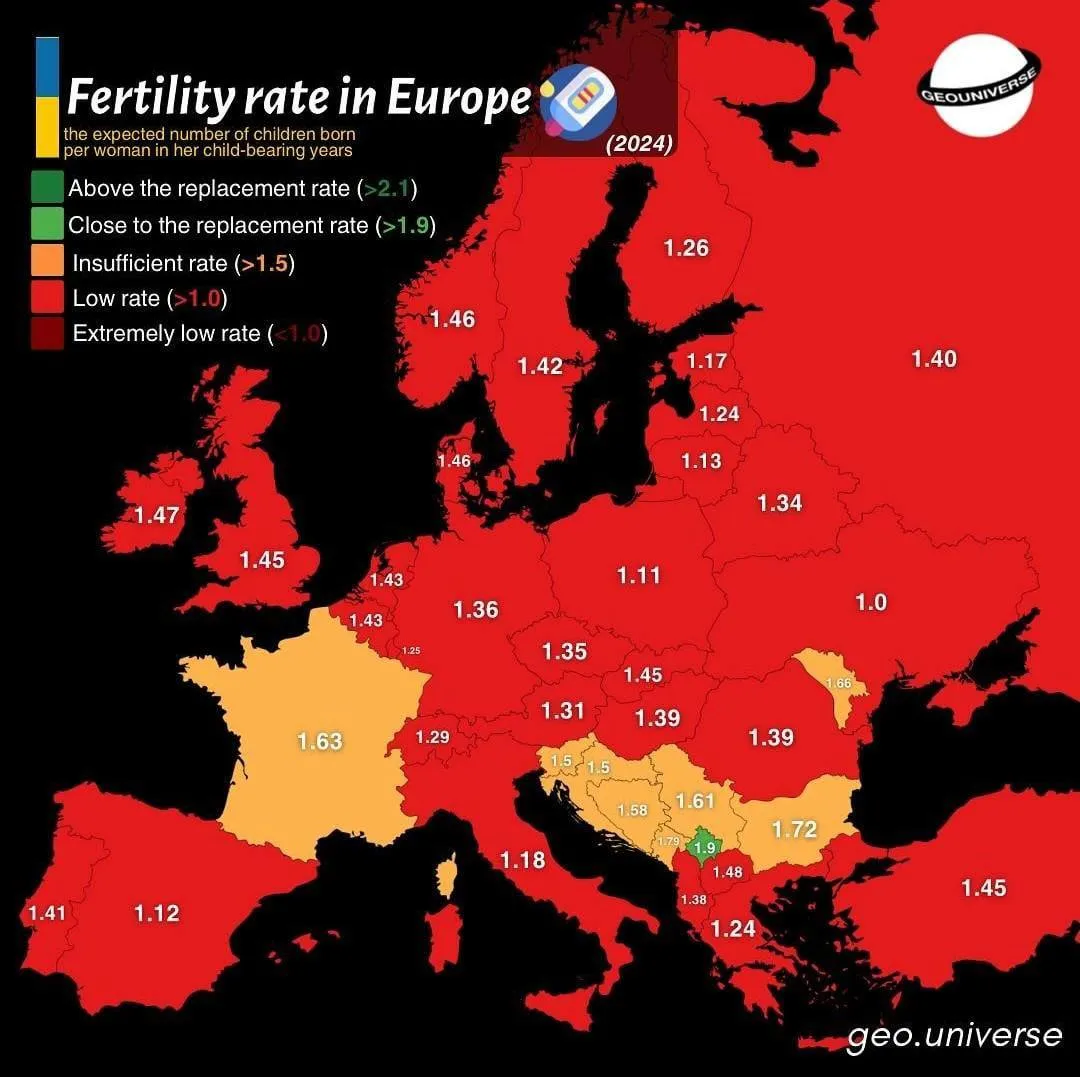

Каждому россиянину известно о проблемах с демографией в стране. Эти проблемы характерны не только для России — с ними сталкивается уже большая часть стран мира.

Рост населения планеты в целом замедляется. С 1950 по 2021 гг. среднемировой уровень рождаемости упал с 4,48 до 2,23 ребенка на одну женщину и продолжает падать. По прогнозу ООН, уже через несколько лет суммарный коэффициент рождаемости (СКР) упадет ниже 2,1 — необходимого уровня воспроизводства населения. Прогнозируется, что к 2050 г. всего четверть стран мира будет иметь СКР выше уровня воспроизводства населения, а к 2100 г. таких стран будет всего шесть.

Все страны столкнутся или уже столкнулись с последствиями снижения рождаемости. Столкнулась с ними и Россия. Что это за проблемы?

- замедление экономического роста из-за дефицита трудоспособного населения;

- рост доли пожилого поколения, что создает большую нагрузку для систем социального обеспечения и здравоохранения.

Россия — одна из крупных стран, которая уже пожинает плоды демографического кризиса. Пример России особенно показателен для сравнения капитализма и социализма в сфере демографии. Этот случай можно считать «химически чистым»: одно и то же общество, обладая теми же средствами производства и существуя в одной исторической эпохе, сперва жило при социализме, а затем — при капитализме. С переходом к капитализму на постсоветском пространстве началось стремительное разрушение всех сфер жизни бывшего социалистического общества, включая самовоспроизводство населения. Россия, будучи самой крупной постсоветской страной, на своем примере показала, что именно капитализм угнетает население.

Чтобы говорить предметно, проследим, как менялись демографические показатели российского общества в последние десятилетия.

1.1 Рождаемость

О демографических показателях

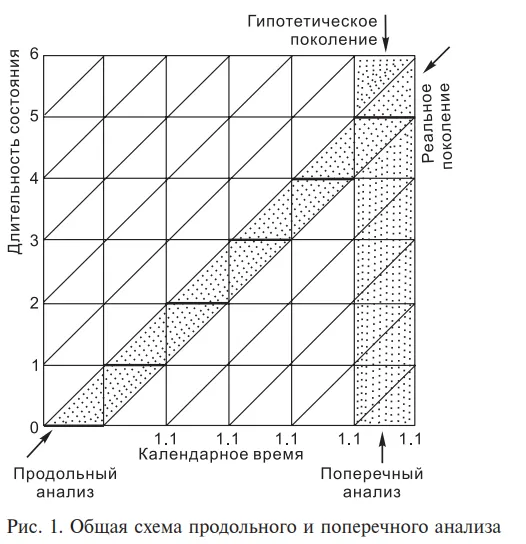

Как можно оценить рождаемость и другие демографические показатели? Для этого применяются разные методы. Один из самых точных — анализ реальных поколений. Например, женщины, родившиеся в России в 1926-30 годах, имели в среднем по 2,2 ребёнка. Такой метод позволяет получить наиболее надежные данные, поскольку почти не зависит от временных колебаний и случайных факторов — это итог реальной жизни конкретного поколения. Такой подход называют также продольным анализом демографических процессов.

Но у такого рода показателей есть существенный недостаток: получить полные данные можно только после завершения жизненного цикла поколения или окончания ключевых этапов, например, периода фертильности женщин в случае оценки рождаемости.

Однако в каждый момент времени сосуществует несколько поколений, поэтому важно иметь представление о демографических показателях всего населения — страны, региона, города и т. д. Для этого используется поперечный анализ, или метод условных (составных) поколений. Например, за период с 1966 по 1970 гг. суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России составил 2,03 ребенка на женщину. В этот период внесли свой вклад в рождаемость женщины разных поколений, разных возрастов: 20-х, 30-х, 40-х гг. рождения, поэтому и показатель соответствует методу условных, или составных поколений.

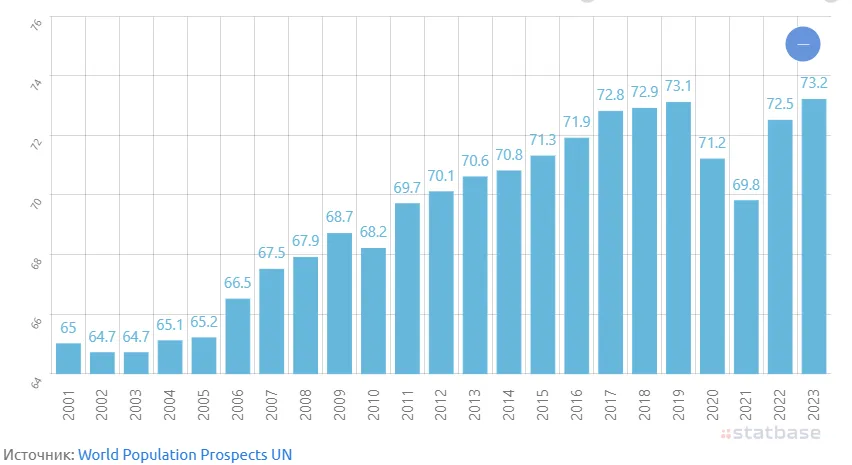

Аналогично и с другими показателями. Например, фактическую продолжительность жизни того или иного поколения можно узнать только после того, как это поколение окончит срок своей жизни — это соответствует методу продольного анализа. Однако, для текущей оценки используют другой показатель — ожидаемую продолжительность жизни (ОПЖ). Он отражает, сколько в среднем проживет новорожденный, если уровень смертности сохранится на текущем уровне. Важно понимать, что показатели, полученные методом поперечного анализа, носят условный характер.

Поперечный анализ по условным поколениям наиболее распространен, поскольку позволяет производить быструю оценку текущего момента. Именно эти показатели мы видим в новостях и слышим на выступлениях чиновников. Однако стоит учитывать, что результаты, полученные методом поперечного анализа, подвержены значительным колебаниям из-за различных событий: войн, экономических кризисов, мер государственной поддержки рождаемости и т. д., — поскольку отражают лишь состояние на данный момент. Для полноты картины нужно учитывать прошлые данные, динамику и причины изменений.

Общий тренд на снижение рождаемости в России

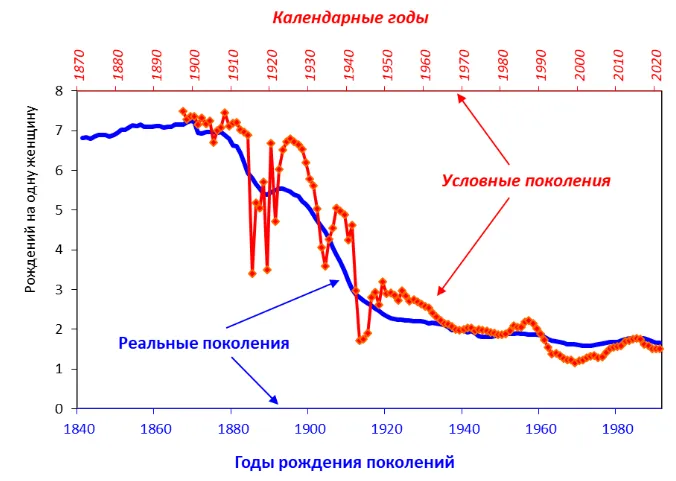

Рождаемость в России начала снижаться с конца XIX в. и продолжала снижаться на протяжении всего XX в.

Тенденция на снижение рождаемости так или иначе проявляется во всех странах и регионах мира по мере развития общества. Россия здесь не была исключением. Снижение рождаемости связано со многими историческими процессами. Например, следующими:

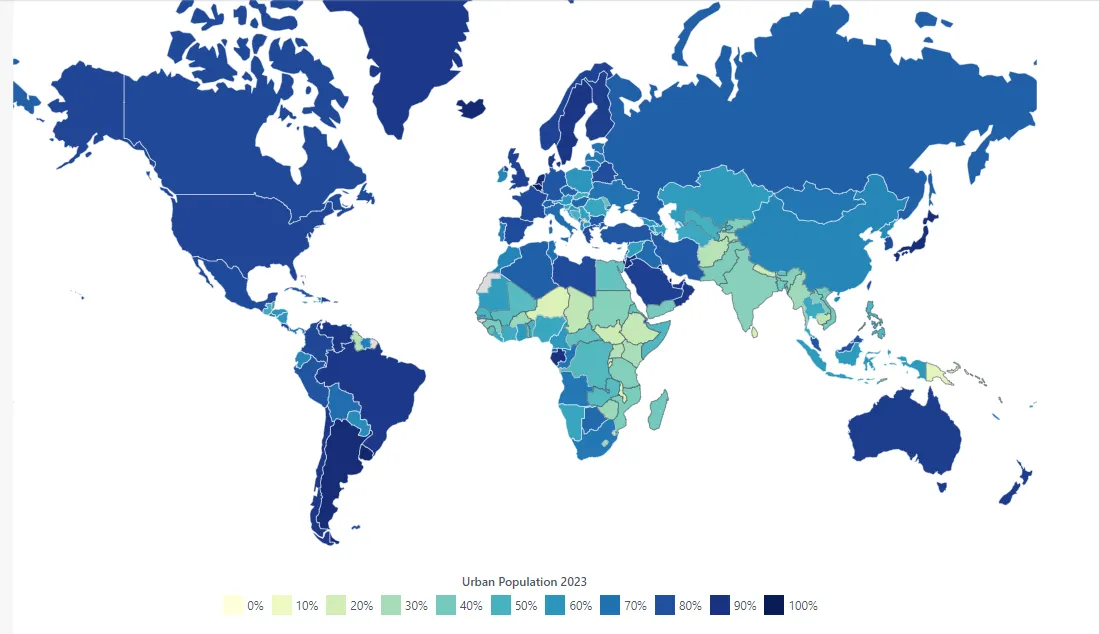

1. Урбанизация населения. Изменение экономической модели семьи. Исторически с развитием промышленного производства население начало массово переселяться из сельской местности в города. Число мелких семейных хозяйств резко сократилось. Дети перестали играть роль рабочей силы в семье, как это было принято в селах, поэтому исчез экономический стимул к рождению большого количества детей. Этот процесс особенно ускорился в годы индустриализации в СССР. В результате коэффициент рождаемости в 1930-х годах начал стремительно снижаться.

Процесс урбанизации продолжается и по сей день. Так, например, в России в 2010-е гг. из сельской местности уезжало порядка 140 тыс. человек ежегодно [4]. В целом, население России значительно сконцентрировано в крупных городах: в 2022 году 33,5 млн человек, или 23% населения, проживали в 15 городах-миллионниках [5]. К слову, именно поэтому желание чиновников повысить рождаемость за счет переноса населения в сельскую местность выглядят наивно.

2. Вовлечение женщин в общественную жизнь. С развитием промышленности женщины стали все более и более активно вовлекаться в общественную жизнь: работать и получать образование. Особых успехов достигли в СССР: к 1980 году женщины составляли 51% рабочей силы [7], 54% всех студентов вузов и 57% учащихся техникумов [8].

Естественно, что такое активное участие женщин в общественной жизни снижает рождаемость по сравнению с той эпохой, когда женщина была исключительно «хранительницей очага». Вслед за изменением условий жизни изменилось и сознание женщин относительно приоритетов выбора семейной жизни и карьеры. Согласно социологическим опросам в СССР:

Профессиональная деятельность высоко оценивалась женщинами, и подавляющее большинство из них не представляли себя вне участия в общественном производстве. Об этом свидетельствуют данные опроса замужних женщин, имеющих двоих детей. Отвечая на вопрос «Если Ваш муж будет один зарабатывать столько, сколько вы получаете оба, то согласились бы Вы совсем не работать?» согласились бы совсем оставить работу 22% женщин [20, 76].

Только 9% женщин решились бы совсем оставить работу ради воспитания детей [20, 77].

По-видимому, профессиональный труд женщины стал средством достижения равноправия с мужчиной. Работающая женщина становилась независимой от мужчины, и ее мнение в семейных решениях звучало гораздо весомее. [7]

Вовлечение женщин в общественную жизнь — неизбежное следствие общественного прогресса, поэтому требования современных чиновников выбирать семью вместо образования и карьеры попросту бессмысленны.

3. Люди стали более тщательно планировать семью и количество детей. При этом широкое распространение получили средства контроля рождаемости — контрацептивы и аборты. У женщины в СССР (исключая период 1936-55 гг.), а затем в РФ (до недавнего времени) не было проблем с тем, чтобы прервать нежелательную беременность.

Сегодня на «сознательный» подход родителей к рождению детей в первую очередь влияют экономические факторы: занятость на работе, высокая стоимость воспитания, проблемы с доступностью жилья. Эти проблемы не являются специфически российскими, они присущи любой капиталистической стране. Это естественное следствие того положения, которое наемные рабочие занимают в обществе. Поэтому моральное и идеологическое давление на «не желающее рожать» население не будет иметь значимого результата: экономическое положение людей от этого не меняется.

Итак, снижение рождаемости — это объективная общемировая тенденция. Она не является плохой или хорошей — это одно из следствий технического и общественного прогресса. Этой тенденции были подвержены как капиталистические, так и социалистические страны. Снижалась рождаемость и в СССР в целом, и в отдельных социалистических республиках — после превращения их экономики из аграрной в промышленно развитую.

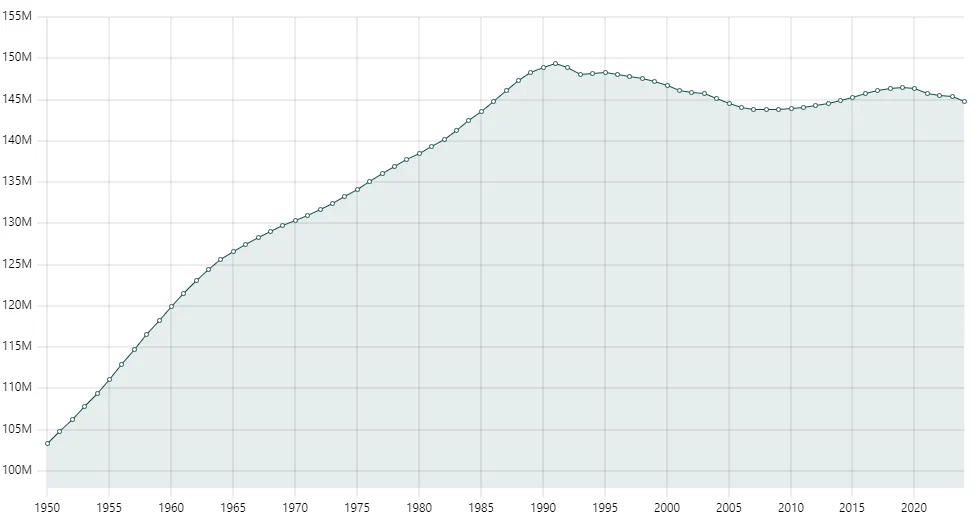

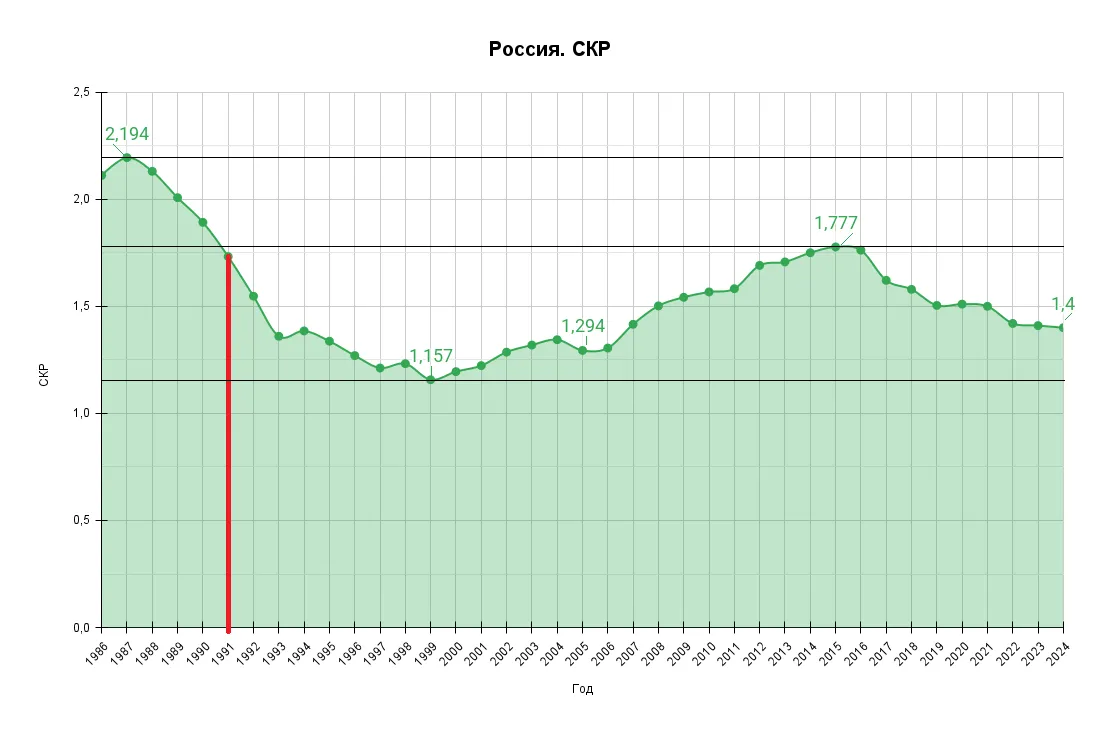

Тем не менее, при социализме население России, несмотря на снижение рождаемости, стабильно увеличивалось. Даже на исходе социалистической системы, когда коэффициент рождаемости в России уже опустился ниже уровня простого воспроизводства населения, власти в 1980-е годы смогли добиться его заметного роста: с 1,86 до 2,23 ребенка на женщину. После этого коэффициент рождаемости в России уже никогда не превышал уровень воспроизводства населения.

Провал рождаемости в капиталистической России

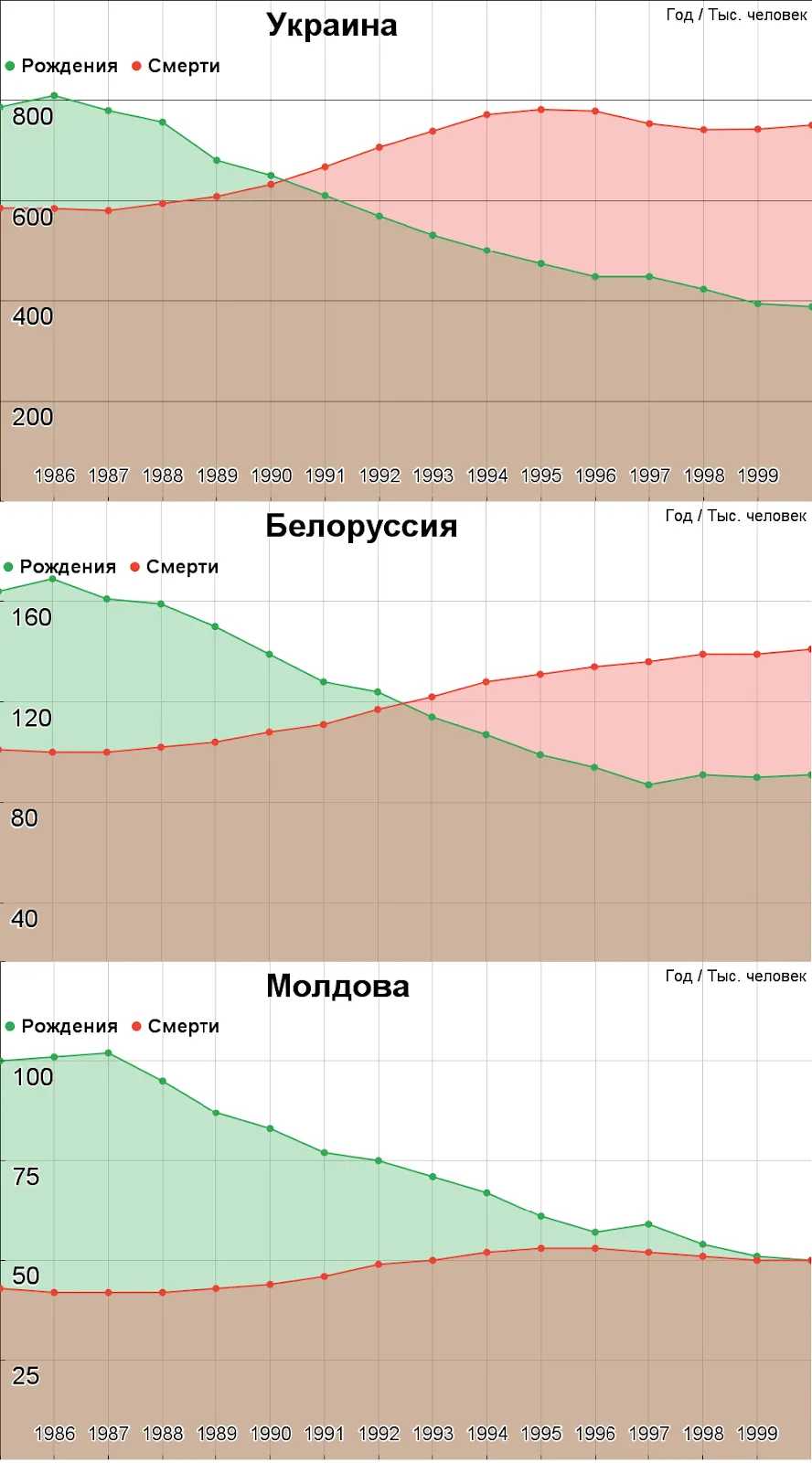

Картина резко ухудшается в 90-е гг. — при окончательном переходе страны на капиталистические рельсы. Политическая и экономическая нестабильность, резкое обнищание населения, локальные военные конфликты, отсутствие четких перспектив будущего — все это привело к резкому снижению рождаемости в 90-х. После кризиса и дефолта 1998 г. коэффициент рождаемости снизился до рекордного минимума 1,16 ребенка на женщину в 1999 г. [13].

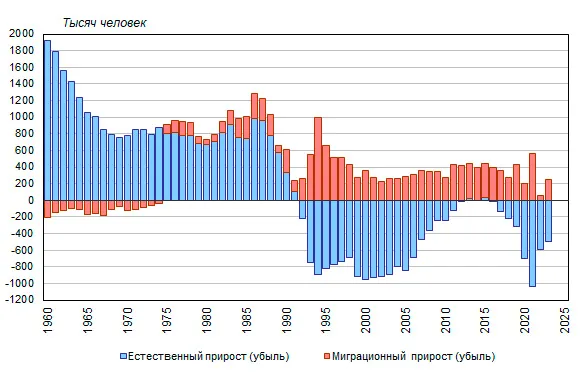

Одновременно с этим резко возросла смертность: число умерших впервые превысило число рожденных. Пересечение кривых смертности и рождаемости на графике в начале 90-х получило известное в публицистике название «русский крест». С тех пор за всю историю РФ естественный прирост населения был стабильно ниже смертности — за исключением лишь нескольких лет в 2010-х гг.

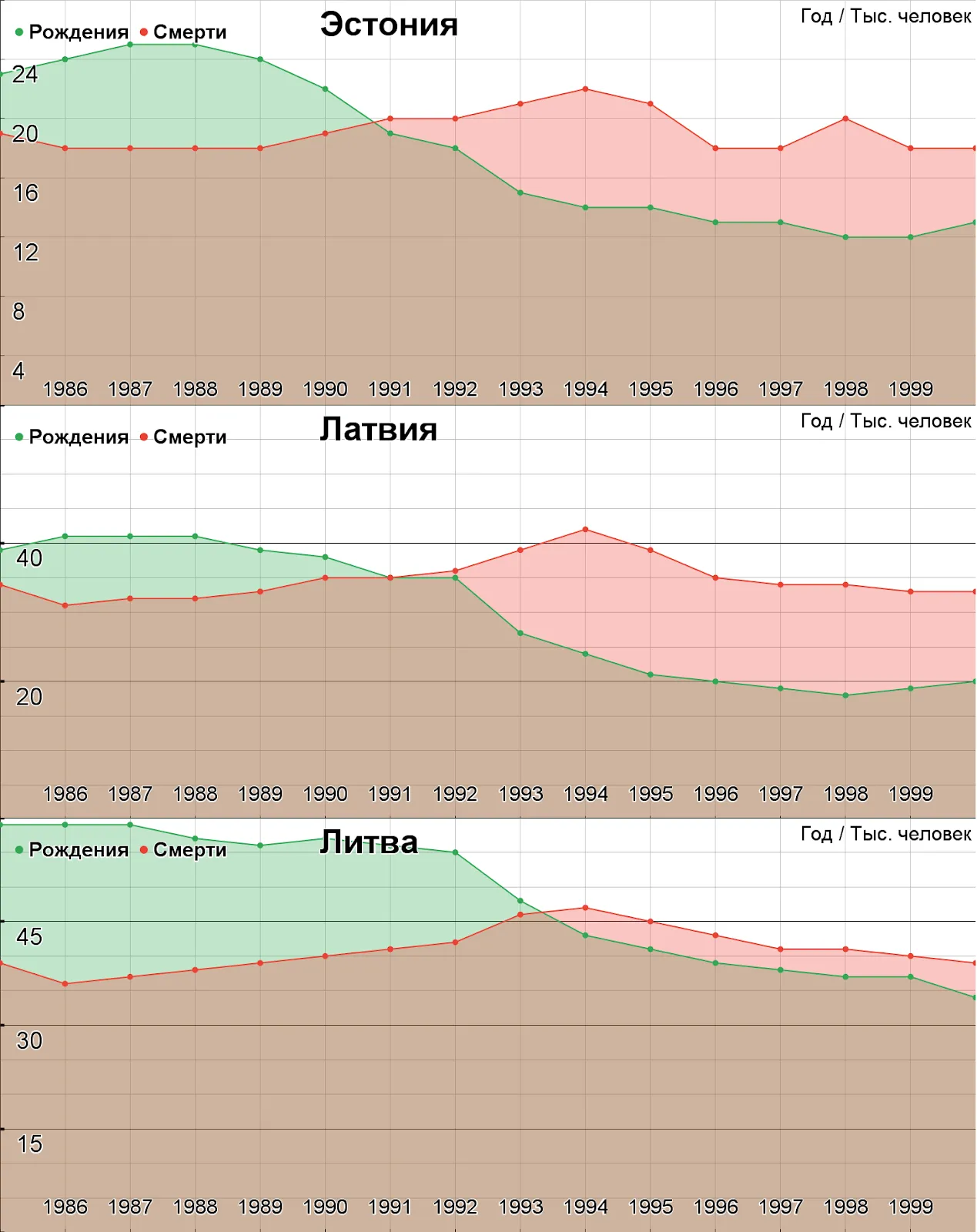

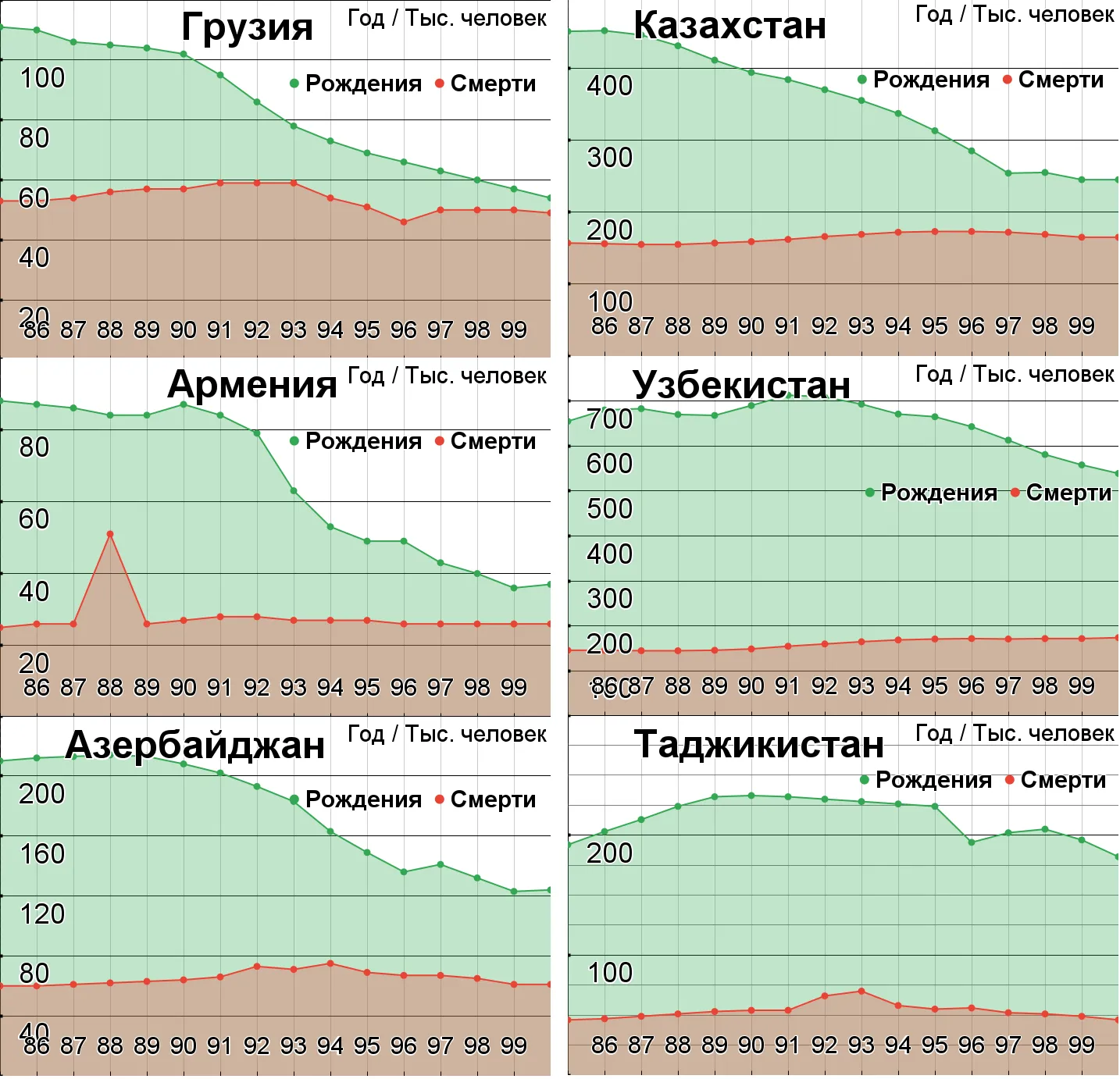

Впрочем, феномен «русского креста» носил интернациональный характер — аналогичные демографические процессы наблюдались и в большинстве других бывших советских республик.

Совершенно аналогичную картину имели и бывшие социалистические республики Прибалтики: рост населения при социализме, спад при капитализме.

И даже для более благополучных в демографическом плане республик Закавказья и Центральной Азии смена общественной формации значительно снизила рост населения. У всех республик линии графиков числа рождений и смертей сблизились друг с другом.

Увеличение рождаемости в РФ в 2000-е. Материнский капитал

Власти РФ долгое время вообще не реагировали на демографический кризис. Первые серьезные меры появились лишь к 2007 г. — с введением материнского капитала (МК) на второго ребенка в семье. Эта мера привела к повышению рождаемости, пусть и не до уровня воспроизводства населения. В период с 2006 по 2015 гг., суммарный коэффициент рождаемости вырос с 1,30 до 1,78. Впрочем, даже максимальный уровень рождаемости за всю историю капиталистической РФ в 2015 г. примерно равен самому худшему показателю в РСФСР в 1991 г.

Не весь прирост был связан именно с материнским капиталом: рождаемость начала плавно повышаться еще до введения МК — с 2000 г. в связи с постепенным преодолением кризиса 1998 г., стабилизацией российского капитализма и некоторым ростом уровня жизни.

Конкретно же МК принес увеличение рождаемости примерно по 0,15 ребенка на женщину — в разрезе условных поколений. Кроме того, как и с пронаталисткими мерами в позднем СССР, резкий скачок рождаемости был связан скорее с переносом рождения ребенка на более ранний срок, чем с общим увеличением рождаемости.

Что же касается оценки эффективности недавних российских мер, например, принятых в 2006 г., многие работы показывают, что они повлияли скорее на тайминг рождений, чем на увеличение числа детей в семьях. Просто и без того запланированные дети появились на свет раньше. [15]

Тем не менее, маткапитал помог увеличить долю двухдетных семей.

В то время как пятнадцать дополнительных детей на сто женщин — очень скромный эффект, этого достаточно для того, чтобы вызвать ощутимые изменения в составе среднестатистической семьи. Согласно модельным имитациям, благодаря программе МК приблизительно на 10 процентных пунктов выросла доля семей с двумя и более детьми. [16]

Примечательно то, что даже спустя два года после введения МК, по опросам, треть женщин и половина мужчин были полностью в неведении о факте наличия программы МК.

Более того, треть респондентов не верили в то, что женщины, имеющие право на МК, в действительности смогут получить пособие. [17]

В 2007 г., среди прочих, были введены и такие меры:

- увеличение оплаты отпуска по уходу за ребенком возрастом до 1,5 лет до 40% от средней зарплаты матери — ранее оплата такого отпуска была значительно меньше;

- введены пособия для неработающих женщин.

Эти пособия были недостаточны для обеспечения полноценной жизни, но все же предоставляли матерям определенную поддержку.

2010-20-е гг.

В 2015 г. СКР достиг максимального значения за всю историю капиталистической РФ — 1,78 ребенка на женщину. На протяжении 2013-15 гг., рождаемость в РФ даже ненамного превышала смертность [18]. Но такая ситуация продлилась недолго, и уже на протяжении последнего десятилетия — с 2016 г., рождаемость неуклонно снижается. В 2023-24 гг. СКР был на уровне 1,41 ребенка на женщину, что примерно соответствует уровню 2007 г. — году начала действия программы МК.

Из этого можно сделать вывод, что материальный стимул рождения детей от МК был полностью нивелирован. Кроме того, на данный момент воспроизводство населения ложится на плечи поколения, родившегося в период демографического кризиса 90-х и начала 2000-х гг.

1.2 Смертность и продолжительность жизни

Для более полного анализа демографической ситуации в России необходимо рассмотреть не только показатели рождаемости, но и показатели смертности.

Обзор статистики смертности России

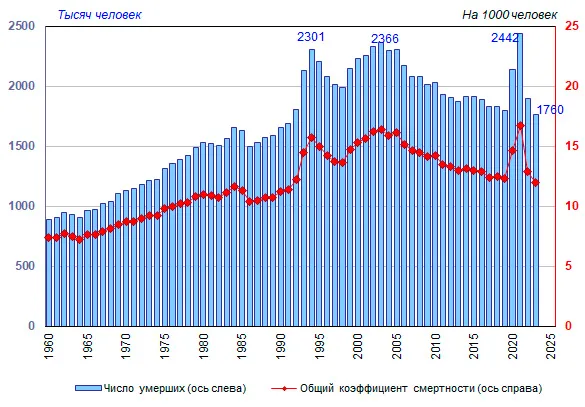

Смертность в РСФСР начала постепенно расти еще с 1960-х годов. Однако в 1985-1986 гг. был зафиксирован ее резкий спад — обычно это связывают с антиалкогольной кампанией [20]. Поскольку основной причиной смертности оставались сердечно-сосудистые заболевания, а употребление крепкого алкоголя значительно повышает риск их развития, сокращение потребления алкоголя привело к заметному снижению числа смертей.

Однако после резкого спада смертность продолжала плавно расти до начала 90-х годов. Распад социалистического государства резко повысил смертность населения. Так, коэффициент смертности населения за 1992-1994 гг. резко увеличился почти в полтора раза — до 15,7‰ (15,7 умерших на 1000 человек в год).

Если рассматривать эти данные в более далекой ретроспективе, можно отметить преобладание долговременной тенденции роста числа умерших и общего коэффициента смертности в 1960-2000-е годы, что было обусловлено как изменением возрастного состава населения, его старением, так и повышением интенсивности смертности в отдельные периоды времени. Особенно быстрый рост отмечался в 1992-1994 годы (до 2301 тысячи умерших в 1994 году, или 15,7‰). В 1995-1998 годы наблюдался некоторый спад, а с 1999 года — возобновление роста. В 2003 году было зарегистрировано 2366 тысяч умерших (16,4‰). [21]

Следующий пик смертности пришелся на эпидемию COVID-19: в 2020-2021 годах количество умерших достигло максимума, а в 2021 году число смертей — 2,442 млн человек — превысило оба предыдущих пика, зафиксированных в 1994 и 2003 годах. Из-за ковида в 2020 г. погибло 145 тыс. человек, из которых 22 тыс. находились в трудоспособном возрасте, а в 2021 г. — 466 тыс. и 59 тыс. соответственно. [22]

Однако приведенные цифры — это только верхушка айсберга, поскольку для части умерших COVID-19 являлся не основной, а сопутствующей причиной. Опять-таки в период распространения коронавирусной инфекции на достаточно длительный срок были приостановлены плановые обследования. Это оказало негативное воздействие на систему ранней диагностики заболеваний, что в дальнейшем может привести к росту инвалидизации населения. [22]

В конечном итоге, естественная убыль населения в 2020 г. составила 700 тыс. человек, а в 2021 г. — 1040 тыс. И если в 2022 и 2023 гг. после эпидемии смертность постепенно снижалась:

Общий коэффициент смертности, по предварительным данным за 2023 год, снизился до 12,0‰ (умерших в расчете на 1000 человек постоянного населения) против 12,9‰ в 2022 году, 16,7‰ в 2021 году и 14,6‰ в 2020 году. [21]

То в 2024 г. смертность уже начала возрастать:

Число умерших в 2024 году выросло на 3,3%, до 1,82 млн, следует из данных Росстата. … Коэффициент смертности в 2024 году увеличился до 12,5 после 12 в 2023-м (на 1 тыс. человек). [23]

На смену эпидемии COVID-19 пришла другая причина роста смертности в России.

Однако ни абсолютное число умерших, ни коэффициент смертности сами по себе не позволяют сделать однозначный вывод о степени смертности в России. Ответ можно получить лишь в сравнении.

Во-первых, смертность в России выше рождаемости. Естественная убыль населения за 2024 г. составила 596 тыс. человек, что на 20% больше, чем в 2023 г. [23]. Во-вторых, смертность в России превышает уровень смертности большинства развитых стран. Если в России в 2023 г. уровень смертности составил 12,3 случаев на 1000 человек, то в других странах показатели следующие:

Германия — 12,2;

Италия — 11,2;

Великобритания — 9,5;

Франция — 9,3;

США — 8,7;

Китай — 8,2 [24].

Причины смертности россиян

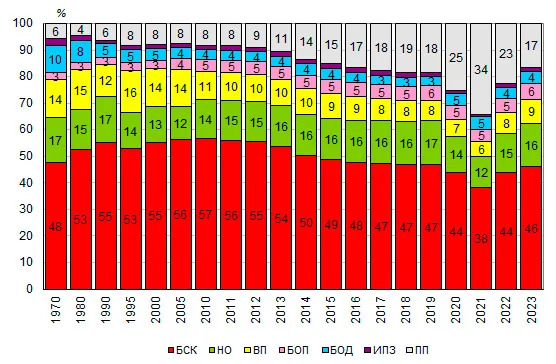

Первое место среди всех причин смерти занимают заболевания системы кровообращения, на их долю приходится около половины всех летальных случаев.

На втором месте — смертность от новообразований, составляющая примерно шестую часть от общего числа смертей.

На третьем месте находятся смерти от внешних причин, однако в некоторые периоды (90-е, 00-е гг.) они выходили и на второе место. В XXI в. доля умерших от внешних причин устойчиво сокращалась, но потом вновь начала расти в 2022 и 2023 гг., составив 7,7% и 8,9% от всех смертей соответственно [25].

1.3 Миграция

Численность населения определяется не только соотношением рождаемости и смертности. В условиях естественной убыли все большую роль играет приток мигрантов, помогающий поддерживать общую численность населения и восполнять трудовые ресурсы.

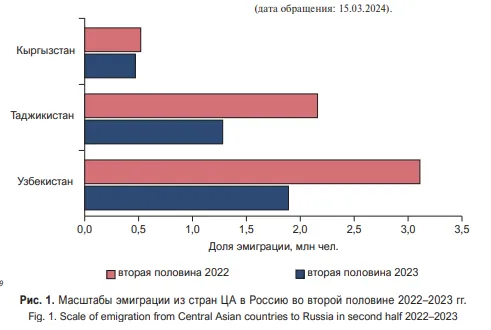

Наибольшее количество мигрантов в РФ исторически поставляют страны Центральной Азии (ЦА): Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. [27]

Как исторически развивалась миграция в России?

Миграция в позднем СССР. До 70-х гг. XX в. республики ЦА в основном принимали мигрантов из России. Однако начиная с 70-х гг. эмиграция из этих регионов начинает превышать иммиграцию. Это связано с демографическим дисбалансом: в России темпы роста населения снижались, тогда как население стран ЦА продолжало активно расти. В 1980-е гг. СССР поощряет миграцию в Российскую республику.

Однако, в отличие от современной миграции, аналогичные процессы в СССР были организованы централизованно и проходили упорядоченно:

Переселение происходило организованным путем, например, путем регулярного набора рабочей силы — так называемых трудовых батальонов армии, которые в действительности занимались строительством гражданских объектов в России. Наконец, начали планировать и даже реализовывать проект, имевший целью массовое и постоянное переселение целых семей из Средней Азии в сельские районы Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Однако эти планы были остановлены распадом Советского Союза. [27]

Кроме того, миграция в СССР происходила в границах одного государства, и, по сути, была внутренней миграцией. В настоящее время миграция связана с преодолением множества бюрократических процедур и денежных затрат, связанных с пересечением границы, постановкой на учет, получением гражданства и т. д.

Миграция в 1990-е годы. После распада СССР многие бывшие советские граждане превратились в бесправных иностранцев. Это побудило их переселяться в новые национальные государства. Этот процесс подстегнули экономическая и политическая нестабильность в бывших советских республиках, а также развязавшиеся локальные военные конфликты. Миграция в этот период была преимущественно связана с возвращением этих людей на родину.

Миграция в 2000-х годах. С начала 2000-х гг. начинает быстро расти и преобладать поток уже трудовых мигрантов. Это связано с частичным восстановлением экономики России, пережившей острый кризис в 90-х, а также нарастающим демографическим и кадровым кризисом. Растущий спрос на рабочую силу стали удовлетворять трудовые мигранты.

Страны ЦА стали основным донором рабочей силы для России ввиду нескольких причин:

- бедность населения в странах ЦА:

По данным Международного валютного фонда, в 2023 г. валовой внутренний продукт РФ на душу населения составлял около 13 тыс. долл. США. В странах ЦА в 2023 г. он составил: в Кыргызстане — 1,9 тыс. долл. США, в Таджикистане — 1,36 тыс. долл. США, в Узбекистане — 2,5 тыс. долл. США. [27]

- заинтересованность российского капитала в дешевой рабочей силе из ближнего зарубежья;

- сохранившиеся культурные и экономические связи со времен СССР, а также распространенность русского языка на постсоветском пространстве и безвизовый режим со странами ЦА и т. д.

Однако миграционные потоки оставались нестабильными. Трижды наблюдалось их заметное сокращение: во время кризиса 2008 года, кризиса 2014 года и пандемийного кризиса 2020 г. На сегодняшний день можно выделить уже четвертое значительное снижение потока мигрантов, начавшееся в 2022 г. и продолжающееся по сей день.

Миграция в настоящее время. Со временем миграционное законодательство стало ужесточаться. В частности, с 2013 года была усилена практика депортации мигрантов даже за незначительные правонарушения.

Всего в 2013-2016 гг. более 1,8 млн иностранным гражданам запрещен въезд, почти 400 тыс. из них были высланы или депортированы ранее. Эти события привели к тому, что в 2016 г. число трудовых мигрантов из Центральной Азии сократилось до 3,4 млн чел., то есть на 21 %. [27]

В 2015 г.:

...появились безвизовый режим на ограниченный период, возможность получения патента на работу, а также разрешения на временное проживание и права на проживание. Для граждан Узбекистана и Таджикистана покупка патента на работу стала предварительным условием для законного проживания на срок более трех месяцев. Граждане Кыргызстана, являющегося членом Евразийского экономического союза с 2015 г., обязаны регистрироваться только по месту жительства и заключать трудовой договор. [27]

В период кризиса 2014-15 гг., когда рубль значительно подешевел (это основная валюта, в которой мигранты переводят доход на родину), значительно снизился и поток мигрантов в РФ.

Кризис из-за пандемии тоже оказал значительное влияние на поток мигрантов:

Число мигрантов из стран ЦА в России сократилось на 2,5 млн чел. в 2020 г., или на 29,3 % по сравнению с 2019 г. [27]

Тем не менее, мигранты из ЦА продолжают составлять основную часть всех приезжих в Россию. В период с 2019 по 2022 год на граждан Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана пришлось 61% от общего числа мигрантов. [27]

После начала СВО и введения новых санкций против РФ поток мигрантов в Россию значительно сократился и стал направляться в другие страны. В частности, после выхода из состава ЕС Великобритания стала конкурировать с РФ за поток рабочей силы из ЦА. Ранее в Великобританию этот поток исходил из стран восточной Европы, а сейчас его уменьшение компенсируется рабочими из Центральной Азии.

За первое полугодие 2024 г. поток мигрантов из Таджикистана снизился на 16% по сравнению с прошлым годом [29]. Теракт в «Крокус Сити Холле» подстегнул ужесточение миграционного законодательства:

В середине июля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты рассматривают 25 законопроектов, направленных на регулирование контроля за миграцией, определение правового положения иностранных граждан, а также вопросов, связанных с предоставлением гражданства. [29]

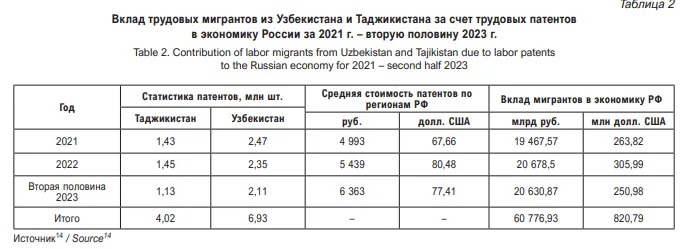

Мигранты выполняют роль дешевой рабочей силы, заполняя кадровые пробелы, вызванные демографическими проблемами в России. Помимо этого, они становятся важным источником налоговых поступлений. Например, только от трудовых патентов ежегодно в российский бюджет поступает около 20 миллиардов рублей.

Объем налоговых поступлений от мигрантов растет. Так, за 10 месяцев 2024 г. с мигрантов собрали 100 млрд рублей налогов. Общий вклад мигрантов в ВВП России оценивается примерно в 7-8%.

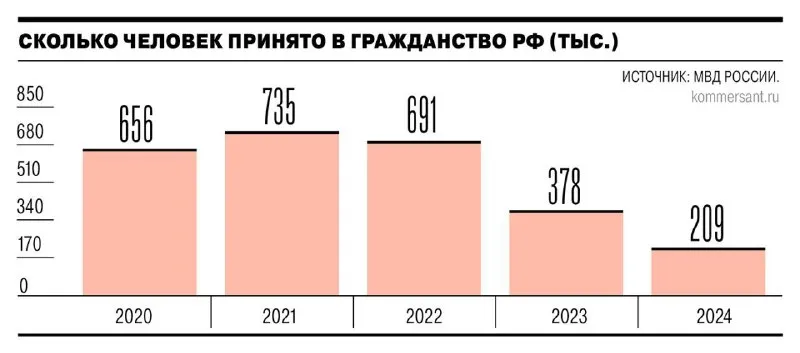

Мигранты оказывают значительное влияние не только на экономику России, но и на ее демографическую ситуацию. Так, за период 2019-2023 гг. порядка 860 тыс. мигрантов из ЦА получили российское гражданство [27]. Это значительно компенсирует снижение численности населения РФ, но даже с учетом мигрантов население России уменьшается.

Стоит отметить и неравномерность миграции. Миграция сейчас — стихийный процесс; распределением потоков граждан никто не занимается. Основная масса мигрантов направлен в субъекты центрального федерального округа. В то же время, регионы Сибири и Дальнего Востока, наряду с миграцией местного населения в Центральный федеральный округ, привлекают значительно меньшую часть мигрантов.

Так, например, в Калининградской, Ленинградской и Московской областях, в Краснодарском крае миграционный прирост населения был в 2,5; 2; 1,5 и 1,4 раза, соответственно, т. е. больше естественной убыли населения. [22]

Миграционный прирост значительно замедляет снижение численности населения из-за естественной убыли.

В целом за период с 1992 по 2019 г. миграционный прирост компенсировал около 75% естественной убыли населения [22]

Мигранты играют значительную роль для восполнения трудовых ресурсов РФ и поддержания численности населения. Это очень ценный демографический ресурс.

Однако власти не спешат воспользоваться этим ресурсом. Мигрантов в России ожидает тяжелый труд, дополнительные поборы и недоброжелательное отношение со стороны властей. Это выражается как в антимигрантской риторике, так и в усложненных бюрократических процедурах, среди них: обязательная присяга при принятии гражданства с 14 лет, запрет на обучение в школах без знания русского языка, обязательное присутствие полицейских при сдаче экзамена по русскому языку и другие меры.

Вместо того, чтобы помочь мигрантам адаптироваться в России, с трибун Госдумы доносятся лишь запросы на коммерциализацию образования мигрантов:

…депутаты от фракции ЛДПР уже внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается сделать все школьное и профессиональное образование в России платным для мигрантов.

«Благотворительности быть не должно. Почему я, вы, читатели должны оплачивать обучение иностранных граждан? Пусть работодатель платит, пусть посольство платит, пусть страна платит, пусть сами платят», — считает Нилов.

Все это ярко демонстрирует истинное отношение властей к этому важному и ценному с демографической точки зрения ресурсу: стремление извлечь краткосрочную прибыль через эксплуатацию дешевой рабочей силы, не заботясь о долгосрочных последствиях. Впрочем, в этом желании буржуазные власти проявляют настоящий интернационализм, не делая больших различий между мигрантами и коренными жителями.

II. Почему население России сокращается?

В последнее время власти неожиданно активно заговорили о проблемах демографии, особенно в течение последних трёх лет. Вероятно, этот внезапный интерес обусловлен рядом причин:

- Снижение миграционного потока в Россию, который уже перестал компенсировать естественную убыль населения и растущий кадровый голод.

- Массовый выезд из РФ квалифицированных кадров. По разным оценкам, только за 2022 г. Россию покинуло от 500 до 800 тысяч человек. Многие из уехавших — молодые люди с высшим образованием, переезд которых уже сильно ударил по рынку труда и неминуемо отразится на демографических показателях в будущем.

- Экономическая политика. Уже имеющийся кадровый голод был ужесточен разросшимся оборонно-промышленным комплексом, в котором задействовано 3,8 млн человек. Причем, по заявлению главы Минпромторга:

С учетом первого полугодия текущего года у нас с момента СВО на оборонные заводы дополнительно пришло уже примерно 700 тысяч человек. И вот с этой прибавкой, действительно, 3,8 миллиона сотрудников. Никогда в новейшей российской истории такого кадрового кулака у нас не было.

Причем тут еще нет гражданских отраслей, которые также активно помогают в части сырья, материалов и комплектующих.

- Частичная мобилизация в сентябре 2022 г. забрала с рынка труда еще 300 тыс. человек. При этом численность вооружённых сил РФ за время специальной военной операции выросла с 1,9 до 2,4 млн — примерно на 500 тысяч, и все эти люди также не заняты производительным трудом.

Помимо прочего, на численности рабочих рук сказалась и прошедшая в 2020-21 гг. эпидемия коронавируса, унесшая жизни сотен тысяч людей. И все это происходило на фоне затяжного демографического кризиса, когда с каждым годом число людей трудоспособного возраста неуклонно сокращается. Правящему классу вдруг стало некого эксплуатировать — наступил кадровый голод (более подробно см. в нашем материале).

Усугубляет ситуацию и слабая автоматизация и роботизация российского производства:

… лидерами по плотности роботизации стали Южная Корея (1012 роботов на 10 тыс. сотрудников), Сингапур (730 роботов) и Германия (415 роботов). … в России показатель составляет 10 роботов на 10 тыс. человек в 2022 году.

Российская экономика крайне зависима от ручного труда, поэтому кадровый голод для нее особенно болезнен. Тогда власти начали демонстрировать «озабоченность» состоянием населения. Об эффективности тех мер, которые принимает правительство, мы расскажем в следующем разделе; здесь же речь пойдет о тех причинах, которые привели к демографическому кризису.

Ранее мы уже говорили о том, из-за чего россияне умирают. Однако эти причины не отвечают на вопрос «почему» так происходит и какие причины приводят к тому, что убыль населения превышает его рост.

2.1 Экономические причины

Эксплуатация населения

Кадровый дефицит заставляет властей прибегать к самым различным мерам. В первую очередь — к расширению возрастных рамок трудоспособного населения. Сюда относится в том числе пенсионная реформа, начавшаяся в 2019 г., и более активное использование пенсионеров в качестве рабочей силы:

В разрезе работающих/неработающих пенсионеров основной прирост численности произошел в категории официально работающих пенсионеров: в 2024 году их стало больше на 343 тыс. человек — 8,2 млн (и на 373 тыс. больше за четвертый квартал). Численность неработающих пенсионеров по итогам 2024 года, напротив, сократилась — на 248 тыс. человек, до 32,96 млн.

Несмотря на общее увеличение числа пенсионеров в 2024 году на 100 тыс. человек, численность неработающих пенсионеров сократилась на 248 тыс. Параллельно власти расчищают дорогу и для детского труда:

Подписан закон, направленный на снятие избыточных барьеров при трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 15 лет.

Снимаются также запреты на женский труд в тяжелых и опасных профессиях.

Кроме того Минэкономразвития недавно выступало с инициативой увеличить вдвое лимит сверхурочных часов работы, однако законопроект не был поддержан в управлении президента (ГПУ). Впрочем, это еще не означает, что лимиты не будут увеличены в будущем. В управлении считают, что действовать надо более «тонко», повышая сверхурочное время не всем работникам сразу, а по отдельным отраслям.

При этом многие аргументы ГПУ соответствуют позиции профсоюзов, которые выступали за то, чтобы нормы по увеличенным переработкам были предметом отраслевого регулирования и отраслевых соглашений (а не меняли положения Трудового кодекса, распространяющиеся на работников всех сфер).

Как видно, дела чиновников прямо противоречат их словам. На словах озабоченность о демографии, а на деле создание условий, которые усложняют демографическое положение. Реалии современного общества требуют снижения рабочего времени для воспроизводства населения. Однако интересы общества прямо противоположны интересам бизнесменов и чиновников.

К слову, действительного снижения рабочего времени, а не только обещаний этого, последовательно добивалось социалистическое государство. Несмотря на сложнейшую экономическую ситуацию и разруху в стране после Гражданской, а затем и после Второй мировой войн в СССР снижалось рабочее время. В разные периоды в СССР продолжительность рабочей недели была разной. Основные изменения:

- введение 8-часового рабочего дня при одном выходном в неделю (6/1) — 1917 г;

- переход к 7-часовому рабочему дню при пятидневной рабочей неделе (4 рабочих дня/1 выходной) — 1929-33 гг.;

- 6-часовой рабочий день для некоторых учреждений при шестидневной рабочей неделе (5/1) — 1931 г.;

- 8-часовой рабочий день с привычным уже для нас графиком (5/2) — 1967 г.

В том же 1967 г. был введен общий пенсионный возраст 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. Возраст выхода на пенсию не менялся больше 50 лет — до 2019 г., когда власти РФ начали постепенное повышение пенсионного возраста. Сейчас же для капиталистической экономики один только возврат к пенсионному возрасту уровня 1967 г. кажется чем-то немыслимо трудным.

Слабая социальная инфраструктура

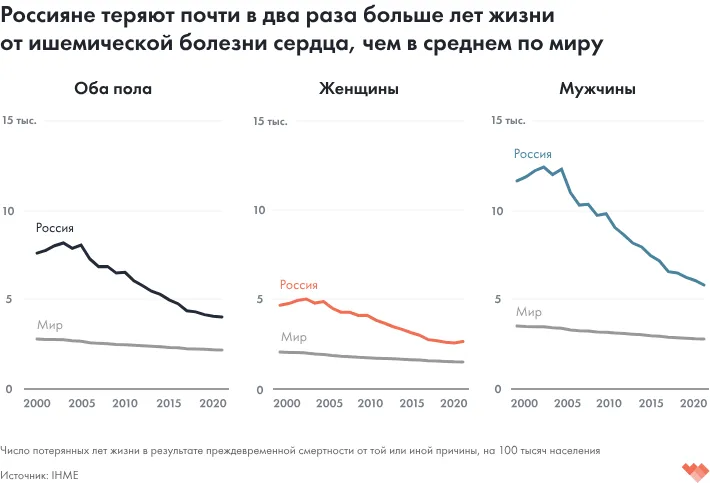

Здравоохранение. Болезни сердца и сосудов — основная причина смертности россиян. Половина смертей случаются именно по этой причине. Однако хроническое недофинансирование системы здравоохранения не позволяет использовать эту причину смертности как потенциал для улучшения демографической ситуации. Аналогично и со смертями по причине новообразований.

О хроническом недофинансировании медицины уже долгие годы говорят как высшие чиновники, так и сами работники системы здравоохранения.

Здравоохранение — формально бесплатное — на деле становится недоступным из-за сокращения больниц, нехватки врачей и роста платных услуг при одновременной деградации государственной медицины. В 1990-е гг. количество медицинских учреждений сократилось на тысячи, а «оптимизация» 2010-х гг. продолжила этот процесс. Население, не имеющее средств на частные клиники, сталкивается с хроническими заболеваниями и высокой смертностью, тогда как олигархи и их обслуга пользуются элитной медициной или вовсе лечатся за границей.

Детские сады и школы. Сегодня работающие родители имеют меньше возможностей устроить ребенка в детский сад, чем несколько десятилетий назад.

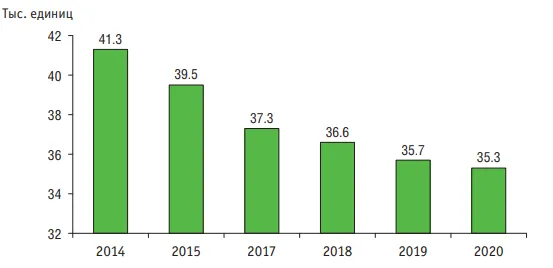

Так, по состоянию на 1990 г. в России было 87,9 тыс. дошкольных образовательных учреждений, но к 2012 г. их количество уменьшилось в два раза: до 44,3 тыс. На конец 2020 г. в России насчитывается всего 35,3 тыс. таких учреждений по данным ВШЭ или 47,8 тысяч по данным Минпросвещения. Тем не менее, власти утверждают, что проблемы с детсадами уже неактуальны. Но проблемы все же есть:

В России почти решена проблема с детскими садами, однако в новых микрорайонах они бывают недоступны, констатировал президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, задача с детскими садами в стране почти решена, их доступность составляет 99%, но в некоторых регионах в районах новостроек «вовремя не позаботились о необходимой инфраструктуре», из-за чего родители вынуждены возить детей в другие районы.

Снижается также и количество школ. Так, на 2019 г. состояние следующее:

Результатом проведенной оптимизации стало сокращение с 2001 года числа детских садов с 51 до 48 тыс., сельских школ — с 46 до 24 тыс., городских — с 23 до 18 тыс. единиц.

При этом официальных данных по количеству школ и детсадов за последние годы в открытом доступе нет. При всей «озабоченности» проблемой власти усиленно экономят на зарплатах сотрудников детсадов:

По подсчетам Росстата, педагоги детских дошкольных учреждений в России получают ориентировочно 46 тысяч рублей. Но эта сумма номинальная, реальная же зарплата в разных населенных пунктах колеблется в пределах 14-30 тысяч рублей.

В 2024 г. учителя, воспитатели и няни были самыми низкооплачиваемыми профессиями — ниже получали лишь дворники и уборщицы.

Жилищный вопрос. Жилищный и демографический вопросы тесно связаны друг с другом, ведь без жилой площади вновь рожденным детям будет попросту негде жить. В то же время, единственная возможность для россиян купить свое жилье — это ипотечный кредит на десятки лет. Но даже кредит на жилье становится все более и более недоступным:

Чтобы при текущих ставках одобрили ипотеку (только одобрили — прим. ПШ) на рыночных условиях хотя бы на среднюю однушку в новостройке, в разных городах-миллионниках нужно зарабатывать от 109,8 тыс. до 341,4 тыс. руб. в месяц. Однако реальные доходы жителей мегаполисов в 1,6-3,2 раза ниже уровня, необходимого для получения жилищного кредита.

Если при социализме жилье предоставлялось за символическую плату или вовсе доставалось по распределению, то сегодня приобретение жилья стало настоящим испытанием.

Семья, состоящая из двух работающих взрослых и двух детей, не может себе позволить ипотеку по рыночной ставке в 83 из 85 регионов, следует из мониторинга доступности жилья в субъектах Российской Федерации за третий квартал 2024 года.

При этом даже имеющееся жилье не обеспечивает необходимого качества жизни:

В бездетных российских семьях тесноту в той или иной мере испытывают 14,5% опрошенных. В многодетных семьях (три и более ребенка) 60% жалуются на недостаток жилой площади и каждая четвертая такая семья живет в очень стесненных условиях.

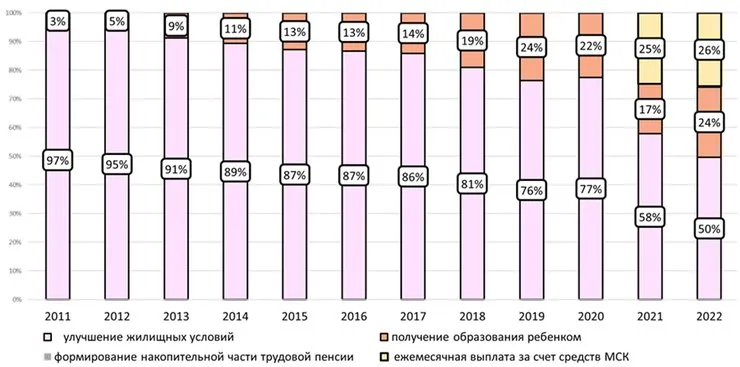

Единственный выход для молодых семей — тратить материнский капитал на первоначальный взнос по ипотечному жилью. Однако с ростом цен на жилье маткапитал обесценивается:

С ростом стоимости жилья маткапитал теряет свою актуальность именно для улучшения жилищных условий. Все чаще россияне предпочитают тратить субсидию, получая единовременную выплату или для оплаты образования. Особенно это заметно в тех регионах, где размер субсидии имеет минимальную долю от стоимости средней квартиры.

Например, в столичном регионе только каждый четвертый сертификат в 2022 году был направлен на улучшение жилищных условий, а 55% — на оплату образования.

Если в 2011 г. на улучшение жилищных условий тратились 97% сертификатов на маткапитал, то в 2022 г. — уже только 50%.

Политика властей направлена на поощрение ипотечных кредитов (включая введение «семейной ипотеки») и выдачу сертификатов на материнский капитал, расходуемых на покупку жилья. Но это не приводит к настоящему улучшению жизни граждан. Вместо этого она лишь увеличивает стоимость жилья и обеспечивает прибыль для строительных компаний и банков. Об этом прямо заявляют сами чиновники:

Власти не раз признавали, что массовая семейная ипотека на фоне действия общей льготной ипотеки на новостройки не способствовала улучшению доступности жилья. В целом ипотечные программы с господдержкой привели к разгону цен на квартиры. Как говорил замминистра финансов Иван Чебесков, антикризисные меры, которые задумывались для стимуляции демографии, превратились в меры поддержки строительной отрасли и меры, которые поддерживают прибыль банков.

Но с некоторых пор даже получение «семейной ипотеки» с более низкой процентной ставкой затруднено. Компании-застройщики в свою очередь регулярно отчитываются о росте введенного в эксплуатацию жилья, но построенное жилье попросту недоступно для граждан из-за высоких цен.

К началу второго полугодия 2024 года в российских новостройках остаются непроданными 76,9 млн кв. м. Это 67% всего строящегося в России жилья (114,7 млн кв. м).

При этом собственного жилья по месту проживания не имеют 40% россиян (данные на 2023 г.) — и это не безработные люди. В эти 40% входят 29 млн. человек экономически активного населения. В рамках капиталистической экономики противоречие между ростом цен на жилье и потребностью населения в жилье неразрешимо. Более подробно этот вопрос рассмотрен в нашем материале о девелопменте.

Отсутствие возможности приобрести жилье вынуждает молодые семьи либо жить в стесненных условиях у родителей, либо арендовать жилье. Правда, год от года растут цены и на арендное жилье. Так, в 2024 г. они выросли на четверть по сравнению с 2023 г.

Все это способствует росту прослойки рантье, которые живут за счет доходов от сдачи недвижимости в аренду. Год от года прибыли этой паразитической прослойки только растут. За 2024 г. доходы арендодателей выросли на треть. Или доступное жилье для населения, или благосостояние владельцев строительных компаний, банков и рантье: вся прибыль этих групп не появляется из ниоткуда, ее оплачивают обычные люди, наемные работники. Каждая единица стоимости, каждое потраченное средство — это результат чьего-то труда и времени.

В этом и заключается суть эксплуатации: одна группа людей живет за счет труда другой, паразитируя на ее усилиях. Исходя из всего сказанного, неизбежно возникает риторический вопрос: о каком улучшении демографии может идти речь, когда подавляющее большинство населения вынуждено подвергаться эксплуатации лишь для того, чтобы удовлетворить свои базовые потребности?

2.2 Политическая нестабильность

Современный капитализм не способен обеспечить стабильное и бескризисное развитие. В результате, семьи по всему миру лишены уверенности в завтрашнем дне: даже в самых благополучных регионах и при работе в крупных, устойчивых компаниях они не могут рассчитывать на стабильный доход.

За годы капитализма в РФ закрылись многие крупнейшие предприятия. Однако это не является исключительно российской проблемой. Так, например, компания Фольксваген сообщила о планах закрыть свои крупнейшие заводы в Германии. При этом были расторгнуты соглашения с работниками, которые как бы гарантировали им рабочие места на десятилетия вперед; это вызвало крупнейшие забастовки.

Но дело не ограничивается одной лишь экономической нестабильностью. Современный капитализм находится на стадии империализма. Помимо прочего, это вызывает постоянный передел сфер влияния, в т. ч. военным путем. Ни одна страна не застрахована от политического кризиса и вооруженного конфликта. Политические кризисы не ушли в прошлое и в России, что ярко показали события лета 2023 г.

Ни одно капиталистическое государство в мире не ставит своей основной целью благополучие граждан. Отсюда — наплевательское отношение к бедам граждан во время кризисов и эксплуатация трудящихся во время экономического подъема.

Политическая нестабильность в России неоднократно сопровождалась демографическими провалами. Распад СССР в 1991 г. — яркий тому пример. Переход от социализма к капитализму привел к экономическому хаосу, массовой безработице, развалу социальной инфраструктуры и утрате уверенности в будущем.

Демография тут же отозвалась на эти процессы. В 1990-е гг. рождаемость рухнула с 1,89 млн новорождённых в 1990 г. до 1,21 млн в кризисном 1999 г., а смертность выросла с 1,65 млн до 2,14 млн за тот же период. Естественная убыль населения стала хронической, а коэффициент рождаемости упал до 1,17 — значительно ниже уровня воспроизводства со значением в 2,1. Такой спад был прямым следствием политической нестабильности, подкрепленной классовой политикой новой буржуазии, которая приватизировала общественные ресурсы, оставив население без средств к существованию.

Негативное воздействие на демографию оказывает и текущий конфликт, который продолжается уже четвертый год. В конечном итоге на российскую демографию окажут влияние не только прямые военные потери, но и миграция россиян за границу, снижение миграционного прироста из других стран, а также перераспределение бюджетных средств в пользу военной сферы.

Так, в 2024 г. расходы на раздел «Национальная оборона» составили 29,3% бюджета (10,7 трлн руб.), а на раздел «Социальная политика» — 21,1% (7,7 трлн руб.). Для последнего раздела это самый низкий показатель, как минимум, с 2011 г., когда была введена современная классификация бюджетных расходов. Для сравнения:

В среднем за 2015-2021 годы доля социальной политики в расходах федерального бюджета составляла 28%.

Все эти процессы неизбежно приведут к долгосрочным последствиям: отток молодежи и высокая смертность среди мужчин создают «демографическую волну», которая даст о себе знать через 20-30 лет, когда малочисленное поколение рожденных в 2020-х окажется родителями. Эти факторы усиливают текущий демографический кризис, накладываясь на усиливающуюся эксплуатацию населения.

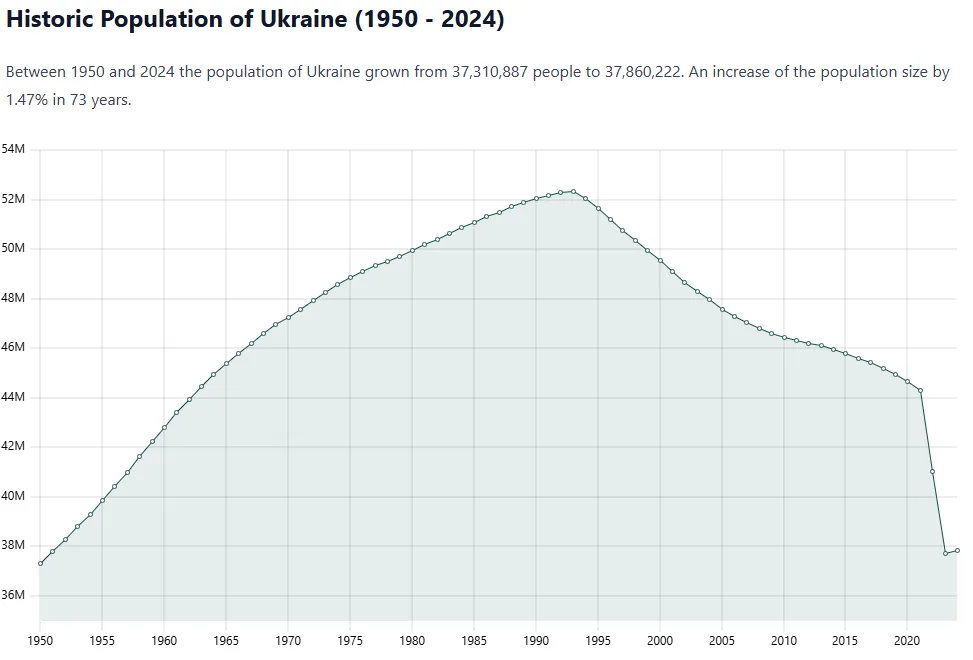

Особенно сильно текущий конфликт оказывает влияние на пограничные области и регионы, вошедшие в состав РФ в 2022 г. Хуже дела только на территории Украины — бывшей союзной республики, наряду с Россией, в составе СССР. Для нее более губительным в демографическом плане оказался не только последний конфликт, но и весь капиталистический период.

2.3 Миф: «Россиянки не желают рожать»

Этот тезис часто используется властями для перекладывания ответственности за демографический кризис с капиталистической системы на самих людей, якобы утративших «семейные ценности» или «желание размножаться». Чиновники довольно часто выступают с одиозными речами на эту тему:

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала россиянкам в молодости сначала рожать, а не получать высшее образование.

Ведется активная борьба за «семейные ценности» и против «пропаганды бездетности». Так, в своей речи по поводу голосования за запрет идеологии чайлдфри спикер госдумы Володин высказал следующие мысли:

Он также раскритиковал противников инициативы, назвав их «рожденными в пробирке», а идеи отказа от деторождения — навязанными Западом. «Надо вообще разобраться, кто за вас голосовал. Кто голосовал? Вы что, в пробирке родились, стали политиками? Откуда вы взялись? Потому что ни одна мать, ни одна бабушка, ни один отец в здравом уме не поставит галочку, не поддержит в депутаты человека, который выступает против инициативы [запрета пропаганды чайлдфри]».

Однако, несмотря на громкие высказывания чиновников, демография — это продукт материальных условий, а не индивидуальных или идеологических предпочтений. Если бы россияне «не желали рожать» вследствие некой культурной или национальная черты, это проявлялось бы независимо от общественного строя. Тем не менее, история показывает обратное: в Советском Союзе рождаемость была гораздо выше, чем буквально через несколько лет уже в капиталистической РФ.

В конце концов, почему бы не узнать у самих россиян, хотят они заводить детей или нет? Многие опросы показывают, что россияне желают иметь двух и более детей. Более того, среднее число желаемых детей 2,2-2,5. Для роста населения достаточен показатель 2,1 ребенка в семье. Если дать россиянам экономическую возможность воспитывать детей, то проблем с демографией, по всей вероятности, не будет:

Большинство считает нормой семью с двумя детьми. Доля тех, кто считает идеальной трехдетную семью, стабильно выше, чем доля тех, кто считает нормой одного ребенка в семье. [68]

В неблагополучные в материальном плане 90-е гг. мнение россиян по поводу рождения детей было иным:

…данные опросов общественного мнения в 1990-е гг., особенно итоги микропереписи населения 1994 г., явно отражают пессимистичный настрой женщин относительно предпочитаемого числа детей в семье: несмотря на сохраняющуюся готовность следовать норме двухдетности, доля высказывающих мнение о предпочтительности иметь только одного ребенка в семье оказывается выше, чем в начале 2000-х, когда экономическое положение страны начало улучшаться. А в первые месяцы после введения новых мер поддержки семей с детьми и их продления респонденты, наоборот, декларируют в среднем большее желаемое число детей. Это отчетливо видно в 2006 г. (опрос был проведен в августе, через три месяца после объявления президентом РФ о начале программы материнского капитала) и в 2019 г. (опрос был проведен после объявления в феврале комплекса новых мер для поддержки семей с детьми). [68]

То есть именно материальные условия определяют желание людей заводить детей, а не семейные установки как таковые. Более того, те россияне, у которых есть возможность создавать многодетные семьи, действительно их создают. Так, например, в семьях российских олигархов из рейтинга Forbes в среднем по 3,1 ребенка.

Проблема не в том, что россияне не хотят заводить детей, а в том, что у них нет для этого материальных возможностей. Чиновники же пытаются перенести проблему в русло нематериального, в область духовных проблем. С одной стороны, это выдает в них обыкновенных идеалистов, с другой — всегда проще и дешевле пропагандировать многодетность, чем создавать для нее экономические условия.

Отдельная категория общественных деятелей видит проблему в низкой религиозности граждан. Так, например, Павел Пожигайло с должностью «первого заместителя председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей» заявил телеканалу Царьград:

Вы показывали сюжет, где я, собственно, говорил о том, что в Чечне — 2,7 ребенка на одну семью, в Ингушетии — 2,4, в Ленинградской области — 0,9. Но и в Чечне, и в Ингушетии, и в Ленинградской области уровень социальной поддержки один и тот же. В Москве, кстати, больше, чем там. Но коэффициент рождаемости в три раза отличается. Это вопрос? Вопрос.

Частично это материальная проблема, частично духовная. В той же Чечне, Ингушетии, в Средней Азии 99% жителей — люди религиозные. И даже если материнский капитал уменьшится, то их образ жизни мало изменится.

Нашему коренному населению важно вернуться к своим корням. Денег никогда не хватает. В Европе их много, но там всё равно не рожают. Нет, я ни в коем случае не призываю, чтобы не было поддержки малоимущим семьям. Но мы должны задуматься.

К сожалению для господина Пожигайло, образ жизни горожанина XXI в. уже никогда не станет таким же, как сельский быт образца XIX-XX вв. Но даже когда жители Центральной Азии, которых приводит в пример чиновник, переезжают в российские города и начинают улучшать демографические показатели в России, первый зампред все равно остается недовольным:

Также мы говорили о социальной поддержке, маткапитале и курсе рубля. Есть те, кто ещё вчера был гражданином Таджикистана или Киргизии, а затем чудным образом стал гражданином России. И эти граждане России с удовольствием работают в каких-нибудь автосервисах или такси в то время, как наши сыновья воюют на фронте. И с удовольствием рожают детей — четыре, пять и так далее. Понимаете? И они совершенно не парятся по поводу курса рубля!

Впрочем, господин первый зампред прекрасно осознает характер своих высказываний:

Я ни в коем случае не хочу быть каким-то ксенофобом…

С аналогичной риторикой выступает российский олигарх и владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев:

Нас становится всё меньше и меньше. Замещаемся мы детьми мигрантов. Это никуда не годится. Нам нужны наши дети. Мы должны вернуться к практике Российской империи, когда коэффициент рождаемости семьи был семь детей на одну женщину. Для этого нам надо изменить массовое сознание.

Вполне материальная причина снижения демографии — это паразитический класс капиталистов, к которому принадлежит и сам Малофеев. Вряд ли олигархи являются плодом «массового сознания». Причины демографических проблем следует искать всё-таки в материальных условиях жизни, а не в сознании масс.

III. Почему политика власти не работает?

Власти регулярно выступают с инициативами по улучшению демографии и отчитываются о выполненных задачах. Какие конкретные меры используют власти?

3.1 Национальные проекты

В России действуют сразу несколько государственных программ — «национальные проекты». Разберем нацпроекты «Демография» и «Здравоохранение».

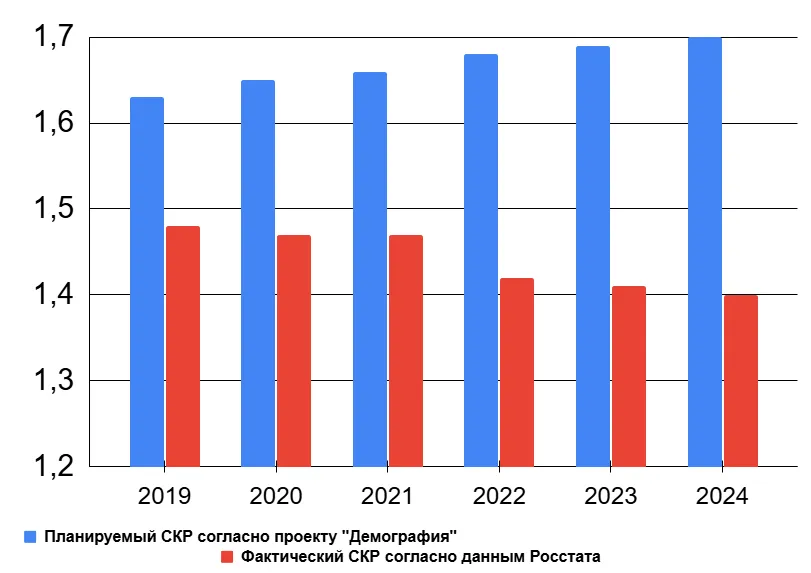

Согласно паспорту национального проекта «Демография», срок его работы с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г. Выполнены ли поставленные цели проекта? Отследим на примере основных:

- Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.

Результат по данным Росстата — 61,7 года на 2024 г.

- Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 ребенка на одну женщину.

Результат — 1,4.

В паспорте нацпроекта «Здравоохранение» указаны те же самые сроки исполнения. Вот некоторые из целей:

- Снижение смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения.

Результат на 2023 г. — 500,7 случаев (без новых регионов). Смертность даже выросла по сравнению с 2018 г. Тогда она составляла 477,6 случаев на 100 тыс. населения.

- Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения.

Результат — 556,7 на 2023 г.

- Снижение смертности от новообразований до 185 случаев на 100 тыс. населения.

Результат — 197,4 на 2023 г. Отмечается рост по сравнению с 2022 г, когда показатель составил 191,6 случаев.

Из официальной статистики Росстата можно сделать вывод о выполнении только одного целевого показателя: снижение младенческой смертности до 4,5 случаев на 1 тыс. родившихся. В 2023 г. показатель был уже на уровне 4,2.

Можно констатировать, что большинство из основных целей национальных проектов не выполнены. Возникает вопрос: почему?

Во-первых, цели проектов не учитывают материальные факторы, влияющие на демографию: доступность жилья, соотношение уровня цен и зарплат и т. д. Без решения этих ключевых проблем рост рождаемости и других показателей остается декларацией. Цели проекта просто оторваны от реальности.

Во-вторых, к национальным проектам скептически относились даже сами чиновники еще в 2020 г.:

Нацпроект «Демография» не может решить проблему убыли населения в России, даже если будет полностью реализован, говорится в оперативном докладе Счетной палаты РФ (СП) об исполнении федерального бюджета за январь — сентябрь 2020 г.

В-третьих, цели и задачи нацпроектов носили расплывчатый характер. Так, например, в паспорте проекта «Демография» к разделу со списком целей есть сноска с пояснением:

Настоящий перечень и значения показателей могут быть скорректированы с учетом данных Росстата в ходе реализации национального проекта с целью включения показателей, наиболее полно отражающих динамику решения предусмотренных национальным проектом задач, либо в случае изменения прогнозного значения показателей

А ко многим задачам из перечня нацпроекта «Здравоохранение» есть пометка:

Значение может быть уточнено в ходе реализации проекта

Сложно выполнять те цели, в достижении которых не уверены даже сами исполнители. Власти просто играются с показателями, достигая мнимого «выполнения» проектов.

Кроме того, реальная политика властей противоречит декларируемым целям. Например, у россиян выросла средняя продолжительность жизни. Государство же реагирует на это в соответствии со своей классовой сутью: повышает пенсионный возраст, увеличивая срок эксплуатации населения.

Необходимость работы для пожилых людей неминуемо приводит к ухудшению здоровья и повышению смертности этой группы населения, что явно противоречит целям национальных проектов. При этом пенсионная реформа начала свое действие в 2019 г. — в тот же год, что и начали действовать национальные проекты.

Но даже неудачные национальные проекты не в состоянии принести ту пользу обществу, которую могли бы — из-за коррупции. Власти просто не могут донести до населения выделенные триллионы рублей, не «расплескав» большую их часть по карманам олигархов и коррупционеров. Выполнение национальных проектов сопровождалось крупными коррупционными скандалами. Например, воровством на 130 млн рублей:

Бывшее руководство WorldSkills Russia (АНО «Агентство развития профессионального мастерства») обвиняется в хищении свыше 130 млн руб., которые предназначались для исполнения нацпроекта «Демография».

Воровством на 327 млн рублей:

В Петербурге возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве после того, как прокуратура Красносельского района проверила, насколько соблюдается законодательство при реализации национального проекта «Демография». Проверка проводилась в комплексном центре социального обслуживания населения Красносельского района города.

Как сообщила в среду пресс-служба надзорного ведомства Петербурга, субсидии в размере более 327 млн рублей, полученные центром для реализации нацпроекта, в том числе «распределены на выплату заработной платы сотрудникам, а также работникам, трудоустроенным фиктивно».

При этом не стоит забывать, что все эти миллионы и миллиарды рублей, которые власти не способны вернуть населению, созданы руками этого населения — руками тех самых рядовых россиян, которых призывают рожать больше.

3.2 Материнский капитал

Материнский капитал, введенный в 2007 г., действительно оказал некоторое влияние на рождаемость в первое десятилетие. МК стимулировал рождение второго ребенка в семьях, где уже был один ребенок. Однако этот эффект был временным и ограниченным.

Изначально деньги выплачивались только за рождение второго ребенка. В 2011 г. в некоторых регионах стали вводиться региональные программы материнского капитала. Тогда таких регионов было 33, в 2020 г. — 64, а в 2022 г. — 74 [78]. Подавляющее большинство региональных МК выплачивались только за рождение третьего ребенка. Начиная с 2019 г., резко выросло число регионов, выплачивающих МК за второго ребенка, а также появились выплаты за рождение первого. Выплаты по регионам имеют очень разный размер. Так, в 2020 г., минимальный МК за третьего ребенка составлял 50 тыс. рублей, а максимальный 500 тыс. [78]

Различаются и возможные цели применения МК:

В 2020 г. 16 регионов разрешали использовать РМК на тех же условиях, что и федеральный маткапитал. В остальных регионах РМК можно было использовать только на конкретные цели, например, на строительство, приобретение или ремонт жилья, подключение к электрическим и газовым сетям, санаторно-курортное лечение ребенка, приобретение автомобиля, мебели. [78]

Федеральный же МК можно потратить на следующие цели: улучшение жилищных условий, получение образования, социальная адаптация детей-инвалидов, а также МК можно отложить на пенсионные накопления для матери — для увеличения будущей пенсии.

С 2020 г. был введен федеральный МК за рождение первого ребенка. Основная сумма выплат теперь стала приходиться именно на первого ребенка. Так, в 2024 г. МК на первого ребенка составлял 630 тысяч рублей, а на второго — 202 тысячи.

Материнский капитал послужил хорошей мерой стимуляции рождаемости, поскольку на некоторое время резко улучшал материальное положение семьи. Однако далеко не весь демографический прирост связан именно с МК. Кроме того, ценность МК год от года менялась из-за инфляции. Для МК проводили индексацию, однако она далеко не всегда равнялась накопившейся инфляции. К тому же несколько лет МК не индексировался вовсе.

Фактическая ценность МК с каждым годом снижалась из-за инфляции и роста стоимости жилья. Покупка жилья была основной целью использования МК. Так, в 2024 г. около 60% сделок на рынке вторичного жилья было совершено с использованием маткапитала. На 2024 г. всего было выдано 14 млн сертификатов МК. Из них 9,1 млн было использовано для покупки или строительства жилья. Соцфонд перечислил для них 3,9 трлн рублей.

Большинство россиян покупают жилье с использованием ипотечного кредита, используя МК как первоначальный взнос — что обогащает как застройщиков, так и банки, выдающие кредиты. Однако рост первоначального взноса на ипотеку гораздо быстрее индексации МК. Так, в 2024 г. средний первоначальный взнос по ипотеке составил 30% от стоимости жилья, когда как в еще в 2023 г. — 24%. Поэтому, начиная с 2020 г., доля семей, тратящих МК на улучшение жилищных условий, стремительно падает.

За годы МК значительно обесценился и стал меньше влиять на рождаемость.

Почему власти вообще пошли на такую меру, как введение материнского капитала? Потому, что это самый дешевый способ повышения рождаемости. При всех многомиллиардных тратах на национальные проекты власти РФ тратят на демографию лишь малую долю от ВВП страны. Разовая выплата обходится гораздо дешевле создания общей социальной обеспеченности граждан.

Сравним затраты на демографию в России с другими странами. Для этой цели, воспользуемся официальным докладом общественной палаты РФ:

С 2015 года расходы на поддержку мер семейной и демографической политики в консолидированном бюджете Российской Федерации достигли 1,5% ВВП (с 2000 по 2012 год уровень финансирования колебался в диапазоне 0,2-0,6% ВВП). Тогда как, например, страны ОЭСР в среднем расходуют на государственную поддержку семей с детьми (без жилищных мер) 2,4% ВВП, страны ЕС — 2,7% ВВП, страны ЕС, поддерживающие рождаемость, — 3-4% ВВП. Франция расходует последние два десятилетия на эти цели 5-6% ВВП, направляя при этом более 40% всех инвестиций в семейную политику на поддержку семей с 3 и более детьми.

Получается 1,5% от ВВП в России против 3-4% в странах ЕС.

3.3 Отказ от научных методов улучшения демографии

Одним из главных провалов является сбор статистических данных — основы любой политики в общественной сфере. Росстат неоднократно уличался в ошибках и подтасовках. Так, «Царьград» пишет:

Недавно Росстат, как обычно, опубликовал предварительную оценку численности населения на начало 2025 года, основанную на данных о рождаемости, смертности и миграции за 11 месяцев 2024-го. Согласно этим данным, общее сокращение населения составило всего 122,5 тысячи человек, при этом зафиксирован резкий рост миграционного прироста — на 300 тысяч человек.

Ракша [признан иностранным агентом — прим. ПШ], в свою очередь, оценивает естественную убыль населения за 2024 год примерно в 587,3 тысячи человек (с небольшой погрешностью). Он также считает, что миграционный прирост, основываясь на данных за первые девять месяцев года, должен был составить от 120 до 150 тысяч человек.

Кроме основных демографических показателей, Росстат перестал публиковать статистику по мигрантам:

…на фоне роста антимигрантских настроений Росстат перестал публиковать детализированную статистику по миграции на постоянное место жительства (ПМЖ), не предоставив никаких объяснений или предупреждений. После двухмесячного перерыва в публикации данных, в новом отчете внезапно появился показатель миграционного сальдо, увеличенный более чем на 300 тысяч человек, без разбивки по странам прибытия, которая предоставлялась ранее. Росстат не объясняет происхождение этих «дополнительных» гастарбайтеров…

Росстат превратился в инструмент пропаганды, искажающий реальность: подлог на бумаге выдается за результат. Уже это показывает истинное отношение государства к проблеме демографии. Впрочем, демография, как и любая другая общественная наука при капитализме, призвана служить лишь одной цели — оправдание и упрочение капиталистического строя.

К мнению ученых-демографов в России просто не прислушиваются. Например, предложения экспертов РАН о необходимости комплексных мер — борьбы с бедностью, удешевление медицины для граждан, решение жилищного вопроса — остаются без ответа. Вместо системных решений государство делает ставку на пропаганду «традиционных ценностей» и разовые выплаты. Это не устраняет коренных проблем, а лишь маскирует демографический кризис и, в более широком смысле, кризис социальной поддержки населения. Иными словами, политика властей носит фрагментарный характер.

Совершенно иначе было в социалистическом государстве: демография опиралась на научный подход и плановую экономику. Достаточно лишь упомянуть, что первая перепись населения в советской России была проведена еще в 1920 г. — во время гражданской войны. Уже позже демографические прогнозы разрабатывались институтами АН СССР и увязывались с пятилетними планами. Поэтому в социалистической системе в принципе была невозможной ситуация, когда в стране «вдруг» стало бы не хватать рабочей силы.

3.4 Запрет абортов. Традиционные ценности

Хотя формально аборты в РФ не запрещены, фактически в некоторых регионах они уже не проводятся. Одновременно с этим уже введена ответственность за «пропаганду отказа от деторождения». Для граждан штраф за пропаганду абортов составит до 100 тыс. рублей.

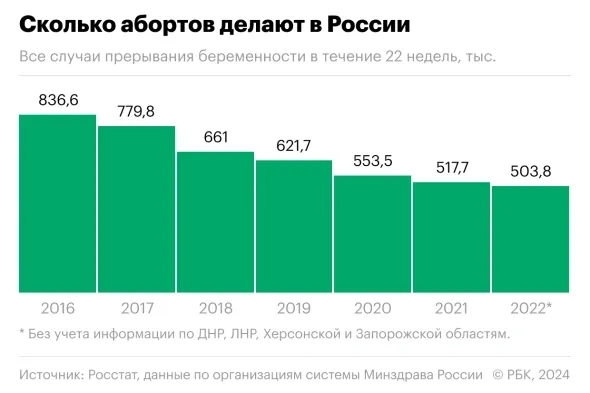

Поможет ли запрет абортов? При современных условиях — низкая рождаемость, активное использование женщинами средств контрацепции — ожидать сколь-нибудь заметного улучшения демографических показателей не приходится.

Более того, даже без запретов, количество абортов за последние десятилетия значительно снизилось. Если в 1985 г. в РСФСР было проведено почти 4,5 млн абортов, то в РФ в 2022 г. — лишь 500 тысяч. Т. е., количество абортов уменьшилось почти в 10 раз. Отсюда можно сделать вывод, что этот резерв повышения рождаемости почти исчерпан.

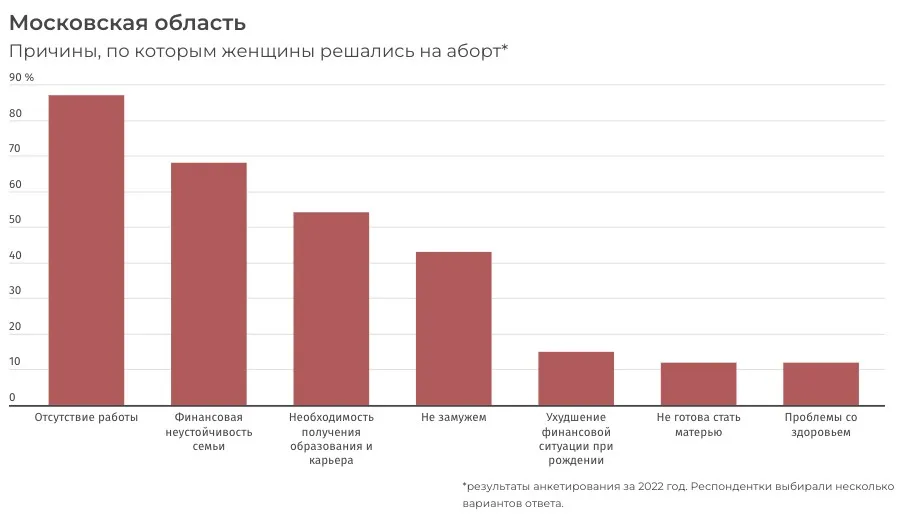

Интересно также и то, по каким причинам женщины приходят к решению провести операцию аборта. Так, в Московской области, по данным анкетирования за 2022 г., лидировали причины: «Отсутствие работы», «Финансовая неустойчивость семьи», «Необходимость получения образования и карьеры» (очевидно, тесным образом связанная с первыми двумя). Вряд ли эти причины являются следствием «пропаганды отказа от деторождения».

В защиту меры по запрету абортов часто можно услышать довод: «Но ведь в СССР запретили аборты и это повысило рождаемость!»

Действительно, в СССР с 1936 по 1955 гг. аборты были под запретом. Однако рост рождаемости в СССР не был связан с запретом абортов. В периоды после войн рост рождаемости носил компенсаторный характер — т.е. семьи заводили детей, рождение которых ранее откладывали из-за тяжелых условий и неопределенности. Так было после Первой Мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.

Более-менее заметный прирост рождаемости эта мера дала лишь в первый год после ее введения. При коэффициенте рождаемости 5 детей на женщину в 1937 г. этот запрет дал пиковый прирост на 0,4 ребенка на женщину — «застав врасплох». Это дало порядка 350 тыс. детей за 1937 г. из 4,4 млн. родившихся. В последующие годы этот эффект был гораздо менее значительным.

Не стоит забывать, что помимо запрета абортов в 30-40-е гг. вводилось множество новых мер по поддержке матерей. Поэтому нельзя точно сказать, насколько был эффективен именно запрет. В конце концов, и это четко отличает подход к решению проблемы при советском социализме и российском капитализме, опыт запрета абортов был признан неудачным — от запрета отказались в 1955 г.

Современная практика показывает, что если женщина серьезно не настроена рожать, то она найдет обходные пути: от использования нелегальных медицинских процедур, до «туризма» для аборта, как это уже происходит в США:

К примеру, в Техасе в 2021 году вступил в силу закон о первом ударе сердца, который запрещал аборты уже на шестой неделе. По данным Техасского проекта по оценке политики, после принятия закона границу штата ежемесячно пересекают почти 1400 жительниц Техаса, чтобы сделать аборт в соседних штатах.

Что же касается пропаганды «традиционных ценностей», то никакие «ценности» невозможно насадить бюрократическим путем.

Общественные явления, включая демографию, определяются материальными условиями, а не абстрактными «ценностями». Роль женщины в обществе изменилась не из-за «морального упадка», как утверждают сторонники «традиционных ценностей», а из-за развития производительных сил и производственных отношений. Эти изменения необратимы, так как связаны с базисом — развитием капитализма и переходом от аграрного общества к индустриальному. «Традиционные ценности» (женщина как домохозяйка и многодетная мать) попросту несовместимы с современной экономикой.

Более того, сами же олигархи начнут бить тревогу, когда половина всей имеющейся рабочей силы просто перестанет участвовать в процессе труда.

Лицемерность этих лозунгов также и в том, что сами чиновницы и женщины-олигархи, выступающие за традиционные ценности, не стремятся бросать карьеру и бизнес ради роли скромной хранительницы очага. В этой роли они видят почему-то только наемных работниц.

Снижение рождаемости — объективный процесс, связанный с изменением образа жизни людей. Попытки «вернуть» женщин к роли многодетных матерей противоречат реальности. Единственный путь к увеличению рождаемости — это улучшение благосостояния граждан, уменьшение рабочего времени и дальнейшие шаги общества к тому, чтобы облегчить женщинам выполнение репродуктивных функций. Добиться этого в полной мере при капитализме невозможно.

IV. Как спасти демографию?

Рождаемость падает, а население стареет во всем мире — это объективные тенденции, связанные с развитием производительных сил. В России коэффициент рождаемости в 2024 г. — 1,4 ребенка на одну женщину, в Европе — 1,5-1,8, в США — 1,66, Китай — 1,2. Даже в Индии он опустился до рекордно низких для страны 2,0. Все эти показатели ниже уровня воспроизводства (2,1). В то же время доля пожилых людей растет. Согласно прогнозу ООН:

Предполагается, что численность населения мира в возрасте 65 лет и старше («пожилые люди» или «пожилое население») в период 2015-2050 годов увеличится в 2,6 раза, с 608 млн. до порядка 1,6 млрд. человек.

В некоторых странах эти тенденции приводят уже к откровенному вымиранию населения. В Южной Корее коэффициент рождаемости составил всего 0,75; при том, что пенсионеры составляют 27% от всего населения. В Японии СКР 1,2, с рекордным количеством пенсионеров — 29,3% от населения.

Капитализм не может справиться с этим вызовом. Экономический строй, ориентированный на прибыль маленькой прослойки собственников капитала в ущерб всему остальному трудящемуся населению, не может обеспечить воспроизводство населения. Он эксплуатирует рабочую силу, но не создает условий для ее обновления. С современными демографическими проблемами способна справиться только социалистическая система.

Но и социализм сам по себе не поднимет демографию автоматически, это не волшебная палочка. Однако он предоставит все необходимые инструменты для преодоления кризиса, устраняя капиталистические барьеры и создавая материальную базу для роста населения. Эти инструменты доказали свою эффективность на примере социалистических стран, и их использование станет задачей будущих поколений.

Капитализм порождает кризисы: безработицу, инфляцию, политическую нестабильность. Социализм заменяет это плановой экономикой, в которой нет кризисов, а каждый гражданин имеет стабильный доход. В СССР средняя зарплата без труда покрывала все базовые потребности, а занятость была гарантирована. Все это снимет страх перед будущим и даст прочную основу для всех семей.

По данным опроса Russian Field в 2024 г., главная причина, заставляющая россиян откладывать рождение детей — это «бедность» и «финансовые проблемы». Вторая причина — «нестабильная политическая и экономическая обстановка в стране». Решить эти коренные проблемы способен только социализм.

Другой ключевой фактор демографии — жилье. При капитализме молодежь не может позволить себе собственного жилья. Выплаты материнского капитала являются, в лучшем случае, возможностью выплатить первоначальный взнос многолетнего кредита за квартиру. При социализме уже сам народ распоряжается землей и строительством, поэтому каждая семья может гарантированно рассчитывать на получение жилья без необходимости планировать свою жизнь с учетом долговой кабалы. Попросту исчезает паразитическая прослойка эксплуататоров.

При капитализме бедность и бездомность — норма. Перед каждым гражданином маячит возможность перейти в разряд бедных, а то и бездомных людей. Смертность бездомных людей — исключительно капиталистическая особенность. Так, только за 2023 г. в России умерло 57 тыс. бездомных людей, а продолжительность жизни бездомных на 19 лет меньше средней продолжительности жизни в России.

При социализме такое попросту немыслимо. Рабочее государство обеспечивает приемлемый уровень жизни всем без исключений. Это создает уверенность, необходимую семьям.

Поликлиники, школы, детсады — основа воспроизводства населения. В РСФСР бесплатная медицина охватывала все население, а 87 тыс. детсадов снимали нагрузку с матерей. Сегодня в России в два раза меньше детсадов, а медицина становится все более дорогой. Социализм восстановит и расширит эти блага, сделав их доступными для всех, а не только для элиты.

Социализм дает все инструменты и для решения миграционного вопроса. Капитализм использует миграцию хаотично: в капиталистических странах рост населения происходит за счет мигрантов, а не местных жителей. Социализм позволяет управлять трудовыми ресурсами планомерно. В СССР миграция внутри страны (освоение Сибири, Дальнего Востока) регулировалась пятилетними планами, а приток из соцстран был организованным. Это дополняло естественный прирост, а не заменяло его.

Социализм — это гарантия мирного сосуществования. Распад СССР и переход национальных республик на капиталистические рельсы породил множество гражданских войн и межгосударственных конфликтов. Мирное сосуществование национальных республик было заменено на конкуренцию и вражду.

Социализм не даст мгновенного скачка рождаемости, объективные тенденции (урбанизация, эмансипация женщин) сохранятся. Но он создаст все необходимые условия для достойной жизни каждого.

Источники

- Global fertility in 204 countries and territories, 1950-2021, with forecasts to 2100: a comprehensive demographic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021 Bhattacharjee, Natalia V et al. The Lancet, Volume 403. Дата публикации 18.05.2024 г.

- Демографическая энциклопедия. / Редкол.: Ткаченко А.А., Аношкин А.В., М.Б. Денисенко и др. — М.: ООО «Издательство «Энциклопедия», 2017. — 944 с.

- Захаров С.В. (2023). История рождаемости в России: от поколения к поколению. Демографическое Обозрение, 10(1), 4-43.

- Мкртчян Н.В. (2024). Миграция сельского населения в России в 2010-е годы. Демографическое обозрение, 11(2), 21-43

- С В. Юров, П В. Самсонова, Е А. Корякина, Е Д. Шумская — Динамика урбанизации в мире и в России // Экономика и бизнес: теория и практика. 2023. №12-2 (106).

- World Population Review — Most Urbanized Countries 2025

- Мищенко Т. А. Динамика социальных ролей трудящейся женщины СССР как фактор трансформации семейного лидерства (1960-е — начало 1980-х гг.) / Т. А. Мищенко // Известия Уральского государственного университета. Сер. 1, Проблемы образования, науки и культуры. — 2010. — N 6 (85), ч. 2. — С. 269-278.

- Хасбулатова Ольга Анатольевна Профессиональное образование мужчин и женщин в России в 1918-2015 гг. : историко-социологический анализ // Женщина в российском обществе. 2015. №3-4 (76-77).

- РБК — Мурашко назвал «порочным» стремление отложить рождение детей ради карьеры — от 18.07.2023 г.

- Московский Комсомолец — Названо одно из самых дорогих мест в мире по расходам на детей — от 22.02.2024 г.

- РИА новости — В Минцифры рассказали о продвижении семейных ценностей — от 05.07.2024 г.

- Данные с сайта database.earth

- Демоскоп Weekly — Приложение. Справочник статистических показателей. Россия. Коэффициент суммарной рождаемости, 1960-2019

- ТАСС — Суммарный коэффициент рождаемости в РФ в 2024 году составил 1,4 — от 26.03.2025

- Исупова О. Г. (2018). Отношение к мерам стимулирования рождаемости по данным микропереписи 2015 г. Демографическое обозрение, 5(3), 25-56.

- Федоров И. С. Выявление тенденции влияния финансовых мер на рождаемость, а также выявление причин роста и спада суммарного коэффициента рождаемости (далее-СКР) после введения программы материнского капитала // Символ науки. 2023. №1-1.

- Слонимчик Фабиан, Юрко Анна Вячеславовна. Оценка влияния политики материнского капитала в России // Демографическое обозрение. 2015. №3.

- Данные с сайта ЕМИСС. Государственная статистика — Естественный прирост за год

- GOGOV — Смертность и рождаемость в России — от 03.04.2025 г.

- Андреев Е.М. — Конечный эффект мер демографической политики 1980-х в России // Демоскоп Weekly

- Щербакова Е.М. Предварительные демографические итоги 2023 года в России (часть II) // Демоскоп Weekly. 2024. № 1023-1024.

- Храмова Марина Николаевна, Скоблина Елена Вадимовна, Зорин Дмитрий Павлович. Иммиграция vs эмиграция: компенсаторная роль миграции в демографическом развитии регионов России // ДЕМИС. Демографические исследования / DEMIS. Demographic Research. 2022. №4.

- РБК — Росстат оценил естественную убыль населения в 2024 году — от 21.02.2025 г.

- Statbase — Уровень смертности | 2023

- Щербакова Е.М. Демографические итоги I полугодия 2024 года в России (часть II) // Демоскоп Weekly. 2024. № 1045-1046.

- Щербакова Е.М. Предварительные демографические итоги 2023 года в России (часть I) // Демоскоп Weekly. 2024. № 1021-1022

- Рахмонов Абубакр Хасанович. Роль трудовых мигрантов из Центральной Азии в социально-экономическом развитии России в условиях новых глобальных вызовов // Управление. 2024. №2.

- РБК — Как в России снизилось число мигрантов. Инфографика — от 16.04.2023 г.

- РБК — Власти Таджикистана сообщили о сокращении потока мигрантов в Россию — от 06.08.2024 г.

- Ведомости — В бюджет России поступило 100 млрд рублей от налогов мигрантов — от 29.11.2024 г.

- НСН — «Колоссальные суммы»: Вклад мигрантов в ВВП России оценили в 7-8% — от 05.03.2024 г.

- РБК — В Думу внесли проект о присяге с 14 лет при вступлении в гражданство — от 15.11.2024 г.

- РИА — Совфед одобрил запрет приема в школы детей мигрантов без знания русского — от 20.12.2024 г.

- РБК — Госдума одобрила запрет брать в школы не знающих русский язык мигрантов — от 10.12.2024 г.

- РБК — Три тенденции: как СВО и релокация меняют демографию — от 29.01.2023 г.

- РИА — В ОПК работают 3,8 миллиона человек, заявил глава Минпромторга — 12.08.2024 г.

- ТАСС — Что известно о частичной мобилизации в России в 2022 году — от 28.10.2022 г.

- ТАСС — Как менялась штатная численность ВС РФ — от 16.09.2024 г.

- РБК — Путин поставил задачу установить в России 100 тыс. роботов — от 07.06.2024 г.

- РБК — В России впервые за шесть лет выросло число пенсионеров — от 20.02.2025 г.

- Сайт администрации президента России — Подписан закон, направленный на снятие избыточных барьеров при трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 15 лет — от 13.06.2023 г.

- РБК — Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий — от 04.07.2019 г.

- РБК — В Кремле не поддержали новые правила сверхурочной работы — от 11.02.2025 г.

- Если быть точным — В данных о смертности много пробелов. Исследователи научились заполнять их с помощью моделей — в том числе для России — от 21.11.2024 г.

- ТАСС — Кудрин заявил о "существенном недофинансировании" российского здравоохранения — от 11.06.2020 г.

- Профцентр — Минздрав Астраханской области ответил на жалобы водителей скорых — от 01.12.2023 г.

- Данные с сайта Росстата — Дошкольные образовательные учреждения — от 30.09.2013 г.